ECサイト業務フロー図の作り方を紹介!運営フロー・改善ポイントを図解でわかりやすく解説

ECサイトを立ち上げたばかりの企業や、既存の運営体制が属人化して改善に不安を抱えている企業にとって、最初の課題は「全体像が見えないこと」です。

どの業務に人や時間を割いているのかが不明確なままでは、改善も投資判断も後手に回ってしまいます。

そこで有効なのが業務フロー図の作成であり、業務の流れを可視化することで時間や工数が集中している箇所や改善すべきポイントを一目で把握できるようになります。

しかし「業務フロー図をどう作ればいいのか」「作ったあとにどう活用すればいいのか」と、疑問や不安を感じている担当者も多いのではないでしょうか。

本記事では、業務フロー図の基本的な考え方から作成手順、活用方法までを詳しく解説します。

- 【本記事で分かること】

※タップで該当箇所へスクロールします。 - ECサイトの業務フロー図とは?

- ECサイト運営に業務フロー図が必要な理由・メリット

- ECサイト業務フロー図の作り方・流れ

ぜひ参考にして、自社のECサイト運営を効率化・最適化させましょう。

ECサイトの業務フロー図とは?|複雑な運営プロセスを一目で理解できる図解

ECサイトの業務フロー図とは、運営に関わるすべての工程を時系列で整理し、「誰が・いつ・何をするのか」を明確に示す図解のことです。

商品企画から集客、受注、配送、顧客対応までを一つの図に落とし込むことで、属人化していた業務が誰にでも理解できる形になります。

重要なのは、業務フロー図は単なる図表ではなく現状の全体像を把握し、改善や効率化の起点にするための地図であるという点です。

例えば、受注から出荷までの流れを「受注確認⇒在庫引き建て⇒梱包⇒配送」のように図示すると、工程ごとの役割や課題が一目で分かります。

こうした可視化は、現場で当たり前に行っている作業を第三者に伝える際にも役立ちます。

ECサイト運営業務における全体像|フロントエンド・バックエンドに分かれる

EC業務を整理する際には、「フロントエンド」と「バックエンド」に分けて考える方法が効果的です。

顧客に直接見える部分(フロントエンド)と、運営を支える裏方の仕組み(バックエンド)を切り分けて整理することで、改善すべきポイントや優先度が明確になり、効率的な改善が可能になります。

フロントエンド(顧客に見える業務)

フロントエンドは売上に直結する重要な領域で、代表的な要素は以下のとおりです。

- 商品企画・仕入れ・在庫計画

- サイト制作や更新(LP制作、UI改善など)

- マーケティング施策(SEO、広告、SNS運用)

- 顧客対応(FAQ、レビュー管理、CSサポート)

商品企画が弱ければ魅力的な商品が揃わず、集客がうまくいかなければ売上が伸びません。

またサイトデザインやUIが見にくければ、せっかく訪れた顧客もすぐに離脱してしまいます。

これらを改善・強化することで、顧客満足度を高めながら売上の最大化を実現することができます。

バックエンド(裏方の運営業務)

バックエンドはサービス品質と運営の安定を支える基盤です。

代表的な業務は以下のとおりで、ECでは 「データの流れを正確かつ迅速に処理する領域」 と考えると分かりやすいでしょう。

- 受注管理

- 決済処理

- 在庫管理システムとの連携

- 物流業務(梱包・配送)

- アフターサービス・返品対応

- 運営レポート作成・KPI管理

受注管理が滞れば出荷が遅延し、返品や返金対応が不十分だと顧客の信頼を失ってしまいます。

バックエンドは顧客の目には見えませんが、ここを整備することでリピート率の向上や顧客ロイヤルティの強化につながります。

ECサイト運営に業務フロー図が必要な理由・メリット

ECサイト運営に業務フロー図が必要な理由・メリットは、以下のとおりです。

ぜひ参考にしてください。

業務の属人化を防ぎ、誰もが対応できる体制を構築できる

業務フロー図を整備することは、属人化を防ぐ最も効果的な手段です。

業務が特定の担当者の経験やスキルに依存すると、退職や異動をきっかけに業務が停滞してしまうリスクがあります。

またフロー図がない企業では在庫管理の担当者が辞めた途端に出荷が1週間以上遅れ、顧客からの信頼を損なってしまうといったリスクもあります。

一方で、業務フロー図を整備しておけば、全体の流れを誰でも把握できるため、属人化を防ぎスムーズな引き継ぎが可能になります。

ボトルネックを発見し、継続的な業務改善につながる

業務フローを図にすることで、どの工程に無駄や時間のロスが発生しているのかが一目で分かります。

例えば「受注確認に毎日2時間かかっている」と明らかになれば、システム化や人員配置の見直しといった改善策を検討するきっかけになります。

改善は一度きりではなく継続が大事で、フロー図はその基準点となるため定期的なレビューの際に活用が可能です。

さらに、RPAなどの自動化ツールを導入すれば、こうした繰り返し作業を効率化でき、浮いたリソースを販促や顧客対応といった付加価値の高い業務に振り向けることも可能です。

システム導入やリプレース・外注(BPO)検討時の重要な判断材料になる

新しいシステムを導入したり、既存システムをリプレースしたりする際、業務フローが整理されていないと要件定義が曖昧になり、無駄なコストや工数が発生しやすくなります。

業務フロー図があれば、以下のように判断の具体化が可能です。

- 自社で対応すべき工程を明確にできる

- 自動化すべき業務を洗い出せる

- 外注(BPO)に任せる範囲を客観的に判断できる

外部ベンダーへ依頼する際にも効果的で、要求が明確になっているため、要件定義工程や設計工程がスムーズに進み外注費のトータルコストの削減にもつながります。

このように業務フローを明確にすると効率化すべき部分が浮き彫りになり、RPAツールで自動化できる作業も多く含まれます。

RPAツールについての詳細は以下の記事でも解説していますので、ぜひ参考にしてください。

社内共有・外注依頼に使える共通言語になる

ECサイト運営には複数の部署が関わるため、部署ごとに業務理解や優先度の認識がずれてしまうケースは珍しくありません。

業務フロー図を共通の資料として活用すれば、以下のような効果が得られます。

| 社内での認識の統一 | 誰が見ても業務の流れが理解できる |

| 外部パートナーとの協働がスムーズ | 業務の境界や役割分担を明確にできる |

| 意思決定のスピード向上 | 無駄な議論や確認作業を減らせる |

これにより社内外の関係者が同じ認識を持てるため、無駄の少ない効率的なEC運営につながります。

ECサイト業務フロー図の作り方・流れ【5ステップ】

ここでは業務フロー図を作る流れを具体的に5ステップに分けて説明します。

ECサイトの運営環境やツールは常に変化するため、改善点を反映し続けることで、現場に即した実用的なフロー図へと育っていきます。

この5ステップを参考に業務の「見える化」を始めてみてください。

ステップ1|目的と利用シーンを整理する

業務フロー図を作る際は、まず以下のように何のために作るのかを明確にしましょう。

- 新規ECサイトの立ち上げに向けて作るのか

- 既存サイトの改善ポイントを可視化したいのか

- システムリプレースや外注準備のためなのか

目的が曖昧なままでは粒度が揃わず、せっかくの成果物が形骸化してしまいます。

例えば「外注を検討するための資料」と目的を定めれば、委託可能な業務を洗い出す粒度で整理することも可能です。

このように利用シーンを意識することで、フロー図が実際の意思決定に役立つ内容になります。

ステップ2|関係部署・担当者から業務内容を洗い出す

フロー図を正確に作成するためには、営業・カスタマーサポート・物流・経理など、すべての関係部署にヒアリングすることが重要です。

一部の部署の情報だけで作成すると、必ず抜け漏れが生じ、実態と合わないフロー図になってしまいます。

業務を洗い出す際は、以下のポイントを押さえると効果的です。

- 誰が、どのタイミングで、どんな作業をしているか

- どのシステムやツールを使っているか

- 他部署とのやり取りが発生するポイントはどこか

このように関係部署から業務内容を整理することで、フロー図が「現場で使える実用的な資料」に仕上がります。

ヒアリングは手間に感じるかもしれませんが、最初にしっかり行うことで後からの修正コストを大幅に削減できます。

ステップ3|フロー図のルールを決める

業務フロー図を作成する際は、図形や矢印の意味のルールをあらかじめ統一しておくことが非常に重要です。

例えば、以下のようなルールを決めておくと良いでしょう。

- 四角:作業(タスク)

- 丸:開始・終了

- ひし形:判断(Yes/Noなど分岐する処理)など

こうしたルールを共有しておけば、誰が作成しても読みやすく、他の人が後から見てもすぐ理解できます。

ここで曖昧さを残すと、後々「この記号は何を意味するのか?」といった混乱を招き、業務効率を下げる原因になってしまいます。

フロー図はチーム全体で使う共通ツールであることを意識し、最初に表記ルールをしっかり固めておきましょう。

ステップ4|業務を時系列に並べて図解化する

商品登録から受注、出荷、アフターサービスまでを一連の流れとして時系列で図解化しましょう。

フロー図を作る際のポイントは、以下の2点です。

- 細かくしすぎず、まずは全体像を俯瞰できるレベルで作る

- 詳細な作業手順や操作方法は別途マニュアルに切り分ける

例えば「受注処理⇒在庫確認⇒出荷指示」といった流れはフロー図で示し、細かいシステム入力手順やツールの使い方はマニュアルに任せると使いやすさが格段に上がります。

こうして全体像を押さえておけば、新人教育や部署間の連携確認にも活用しやすくなります。

ステップ5|関係者とレビューし、改善を反映する

業務フロー図は作って終わりではなく、必ず関係者に共有してレビューを受けることが重要です。

レビューの際には、以下の観点をチェックすると効果的です。

- 実際の手順とフローに齟齬がないか

- 抜け漏れや重複がないか

- 他部署との連携ポイントが正しく整理されているか

現場の実務と齟齬があれば修正し、定期的にアップデートを行うことで人材育成・業務改善・システム導入検討など多方面で活用できるようになります。

ECサイトは商品ラインナップや販促施策、利用するシステムが変わりやすいため、年に数回は見直しの機会を設けるのがおすすめです。

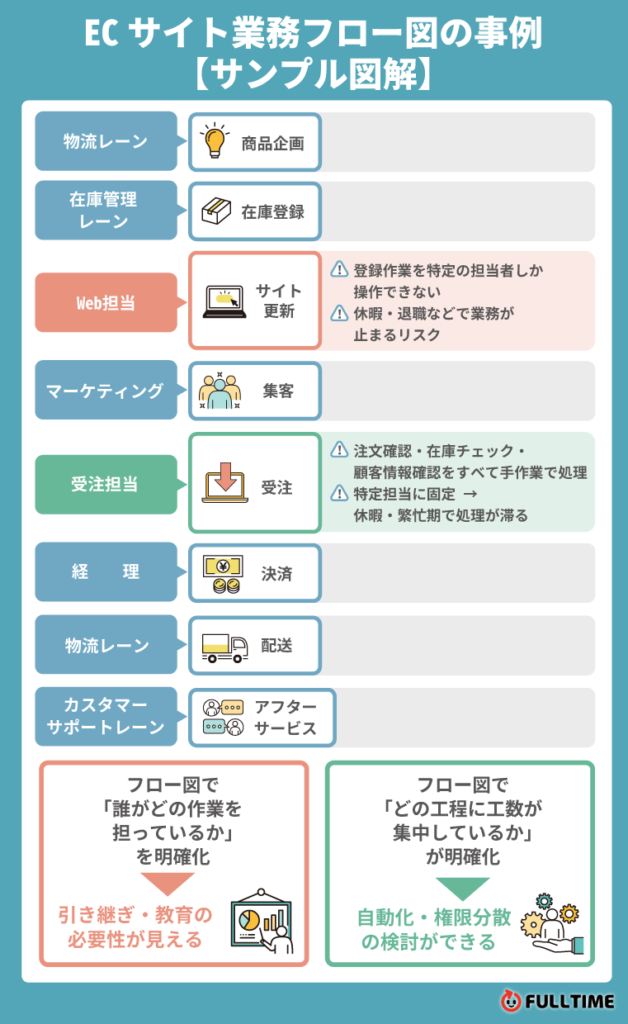

ECサイト業務フロー図の事例【サンプル図解】

「商品企画⇒在庫登録⇒サイト更新⇒集客⇒受注⇒決済⇒配送⇒アフターサービス」といった流れを図示してみましょう。

これだけでも以下のような点がすぐに見えてきます。

- どの工程が属人化しているか

- どこに時間がかかっているか

- 部署間の連携が発生するポイント

会議でこのフロー図を使えば議論が具体的になり、改善策の検討がスムーズに進むだけでなく、関係者の共通認識を作ることもできます。

このように、シンプルな図解でも見える化することが業務改善の第一歩になります。

ECサイト業務フロー図作成後の活用方法

ECサイト業務フロー図作成後の活用方法は、以下のとおりです。

業務フロー図は作っただけでは意味がなく、活用の仕方によって業務改善の効果は大きく変わります。

ぜひ実務に取り入れ、自社ECサイト運営の最適化に役立ててください。

運用業務の標準化

業務フロー図を作成する大きなメリットのひとつが「運用業務の標準化」です。

フロー図を整備すれば、業務のやり方を担当者の経験やスキルに依存させず、誰が担当しても同じ品質で作業を進められる体制を構築できます。

EC運営は受注対応・在庫処理・顧客対応など工程が多く、新人や異動者が業務に慣れるまで時間がかかりやすいのが実情です。

フロー図を共有していないと「担当者によってやり方が違う」「引き継ぎがうまくいかない」といった問題が頻発します。

一方でフロー図を活用すれば、新人教育の場面では業務の流れを直感的に理解でき、マニュアルだけの場合よりも習熟が早まります。

さらに退職や異動で担当者が変わった場合でも、フロー図をベースにすれば短期間でスムーズな引き継ぎが可能です。

このように、運用業務の標準化は教育や引き継ぎの効率化に直結し、組織全体の安定したECサイト運営を支える基盤となります。

ツール導入による業務の自動化(受注処理・在庫・レポートなど)

次に注目すべきは、ツール導入による業務の自動化です。

ECサイト運営には、以下のような毎日発生するルーティン業務が数多くあります。

- 受注処理:注文情報の取り込みやシステム登録

- 在庫照合:倉庫や仕入先の在庫データ確認

- レポート作成:売上やアクセスの定期集計

また繰り返し発生する単純作業を自動化することで、担当者はより付加価値の高い業務に集中できるようになります。

例えば、受注処理をRPAに任せると、注文情報の取り込みからシステム登録までを自動化でき、人は例外処理だけを担当すれば済みます。

在庫照合についても、複数倉庫や仕入先の在庫データをRPAが自動でチェックし、差異がある場合だけアラートを出すようにすれば、人的負担を大幅に減らすことが可能です。

さらに、定期レポートの自動生成により、毎週数時間かけていた集計作業がゼロになり、分析や改善に時間を充てることも可能になります。

自動化は単に業務を楽にするだけではなく、担当者を戦略的な業務へシフトさせ、EC全体の成長を後押しする効果を発揮するのです。

外注・BPOの検討で「自社でやるべき仕事」と「外部に任せてもよい仕事」が分かる

業務フロー図を作成すると、普段は意識していなかった「どの業務にどれだけの工数をかけているか」が可視化されます。

以下のような判断がしやすくなり、「自社でやるべき業務」と「外部に任せてもよい業務」を切り分ける基準が見えてきます。

- すべてを自社で抱え込む必要があるのか

- 外部に委託したほうが効率的なのか

ただし、どの工程を自動化すべきか、どこを外注すべきかの判断には専門的な知識が欠かせません。

知見がないまま無理に進めると、かえってコストや工数が膨らむリスクもあります。

知見や社内リソースがない場合、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

FULLTIMEでは、EC業務に特化したRPA導入支援を行っており、業務フロー図をもとに最適な自動化ポイントを整理することで、外注や自動化の判断をスムーズに進められるようサポートしています。

自社ECサイトの業務フローを見直したい方は、ぜひお気軽にFULLTIMEへご相談ください。

\ まだまだたくさん!導入事例あります! /

ECサイト業務フロー作成時に注意すべきポイント

業務フローの作成には、以下のような注意すべきポイントがあります。

この3点を意識するだけで、実用的で長く使えるフロー図が出来上がります。

細かくしすぎず「俯瞰性」を重視する

業務フロー図は細部まで書き込みすぎず、全体像を一目で理解できることが大切です。

細かく描きすぎると図が煩雑になり、利用する側が理解しづらくなります。

例えば「商品登録の入力項目をすべて列挙する」レベルにまで落とし込むと、フロー図ではなくマニュアルになってしまい、俯瞰性が損なわれます。

まずは「商品登録⇒サイト反映」といった大枠の流れを優先し、詳細はマニュアルに分けるのが効果的です。

最終的に、フロー図は全体像を示す地図として位置付けることが望ましいでしょう。

マニュアルや実運用と齟齬が出ないよう確認する

業務フロー図は、現場の実態を正しく反映していなければ意味がありません。

机上で作っただけでは抜け漏れや順序の誤りが起こりやすく、混乱を招きます。

例えば返品対応を「問い合わせ⇒返送受付⇒返金処理」と描いたとしても、実際には「返送商品のチェック」という工程が必要なケースもあります。

こうした齟齬を放置すると、フロー図を見て業務を引き継いだ人が誤解し、トラブルにつながります。

マニュアルや現場での運用プロセスと必ず突き合わせて確認することが重要です。

具体的には、レビュー会議の場で現場担当者に見てもらい、実際の手順と一致しているかどうかを確認すると効果的です。

必ず複数部門でレビューし共通認識を持つ

フロー図は一部門だけで作らず、複数部門でレビューして共通認識を形成することが欠かせません。

ECサイト運営には商品企画・マーケティング・受注・物流・顧客対応など幅広い業務があり、単独の部署だけでは全体像を把握できないからです。

例えば物流部門の視点では「出荷処理」が重視されますが、カスタマーサポート部門にとっては「返品対応」が重要です。

両方の視点を取り入れることで、ようやく全体を反映したフロー図が完成します。

レビュー時に確認すべきポイントは以下のとおりです。

- 部署ごとに重要視している工程が反映されているか

- 他部署とのやり取りや依存関係が抜けていないか

- 実際の運用手順と齟齬がないか

- 改善の余地があるボトルネックが明確になっているか

このように最終的に複数部門でのレビューを重ねることで、誰にとっても信頼できる業務フロー図に仕上げられるのです。

ECサイト業務フロー図の作成に役立つツール

ECサイト業務フロー図の作成に役立つ代表的なツールを以下で紹介しています。

業務フロー図を効率的に作るには、適切なツールの活用が欠かせません。

図解用の専用ツールと、分析用のレポートツールを組み合わせることで、フロー図を作るだけで終わらせず、改善に活かせる状態にできます。

Visio / draw.io / Canva(web制作フロー図作成向き)

ツールには以下のようにそれぞれ特徴があり、「精緻に管理したいのか」「手軽さを重視するのか」「見せる資料として仕上げたいのか」といった目的に応じて選ぶことが大切です。

| Visio(マイクロソフト社製) | ・業務フロー作成に特化し、豊富なテンプレートや図形を搭載 ・Microsoft 365との連携に優れ、Excelデータから自動生成も可能 ・大規模ECの精密な業務管理に最適 |

| draw.io(無料オンラインツール) | ・無料で使えるブラウザ型ツール ・シンプルな操作で直感的に作図でき、小規模ECや初心者向け ・GoogleドライブやOneDriveと連携し、共同編集やリアルタイム共有がスムーズ |

| Canva(デザイン性に優れたフロー図作成向き) | ・デザイン性に優れ、外部向け資料やプレゼンに最適 ・豊富なテンプレートで、見やすくビジュアル性の高いフロー図を作成可能 |

例えば、社内共有用はdraw.io、外注先や経営層向けにはCanva、大規模ECの精密管理にはVisioというように使い分けると効果的です。

目的に応じて最適なツールを選ぶことで、業務フロー図を実用性と見せ方の両面で活用できるでしょう。

EC運営レポート・分析ツールとの連携

フロー図の価値をさらに高めるには、実際の運営データと組み合わせることが重要です。

受注件数、在庫回転率、返品率といった数値をレポートツールで可視化し、フロー図と突き合わせると、ボトルネックの特定が容易になります。

例えば「出荷処理に通常より時間がかかっている」と分かれば、フロー図の該当箇所に注釈を入れ、改善施策を検討できます。

BIツールやダッシュボードと組み合わせることで、業務フロー図が「生きた経営資料」として活用できるようになります。

まずはECサイト業務フロー図を作成し、業務の見える化から改善・効率化の一歩を踏み出そう!

ECサイト運営は複雑で多岐にわたりますが、業務フロー図を作成することで全体像を可視化できます。

業務の属人化リスクを減らし、改善検討を具体化し、投資やリソース配分の判断を効率的に進めるための基盤とすることも可能です。

その中には「受注確認」「在庫照合」「レポート作成」など、自動化によって大幅に削減できる作業も多く含まれています。

RPAを導入すれば、こうした繰り返し業務を効率化でき、空いたリソースを販促や顧客対応といった付加価値の高い業務に振り向けられます。

ただし、どの工程を自動化すべきかを見極めるには専門的な知見が必要です。

社内にノウハウやリソースが不足している場合は、外部の支援を受けることも検討しましょう。

FULLTIMEではEC業務に特化したRPA導入支援を提供しており、フロー図をベースに最適な自動化ポイントを一緒に整理し、実装までサポートします。

- EC業務に特化したRPA

- 100社以上のEC通販企業で、500台以上のRPAロボットが稼働

- ECノウハウを持つ専門チームによる開発

- 導入後も安心の伴走サポート

- 柔軟な連携と運用が可能

ECサイトにおける業務の自動化や効率化に課題を感じている方は、ぜひ一度FULLTIMEにご相談ください。

\ まだまだたくさん!導入事例あります! /