DXで業務改善を進めるには?部門別の改善アイデアと成功のポイントを解説

日々の業務のなかで、「ムダが多い」「もっと効率的にできそう」と感じる場面も多いのではないでしょうか。

近年はDXによる業務改善を進め、生産性を向上させる企業が増えているため、アナログな業務体制のままでは、DXを推進する企業との差が広がりやすくなっています。

この記事では、DXで改善が期待できる業務領域や、導入を進める際のポイントについて解説します。

DX化を「何から始めればよいのか」を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

「FULLTIME」は、EC販売に特化したRPAツールです。

RPAは定型作業や繰り返し業務を自動化できるため、作業時間を短縮し、人的ミスが起こりにくい業務体制を構築できます。

また、業務の標準化や属人化の解消にもつながるため、組織全体の生産性向上にも貢献します。

- 業務フローの整理から導入後の運用まで伴走支援

- ロボット開発はEC通販に強いエンジニアが担当

- 100社以上のEC企業導入実績

弊社では、DX化を通じて業務の効率化・自動化を目指す企業様に向け、業務プロセスの見直しからRPA導入・運用までをサポートしています。

DXによる業務改善を現実的に進めたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

\ DXによる業務改善なら /

DXで業務改善が必要とされる背景

DXによる業務改善が求められる背景には、次のような課題があります。

こうした課題を解消し、生産性の向上や競争力の強化を実現する手段として、DXの重要性が高まっています。

属人化・アナログ作業などの課題が残っている

多くの企業では、紙や手作業、属人化した業務が依然として残っており、効率化の妨げとなっています。

紙の稟議や押印、FAX処理といったアナログな運用は、承認や共有に時間がかかり、業務スピードを著しく低下させる要因です。

また、属人化した業務が多い状況では、担当者の異動や退職によってノウハウが失われ、業務の停滞やミスが生じやすくなります。

こうした非効率を解消するためには、業務プロセスを見直し、デジタルツールの導入によって作業を標準化することが重要です。

データ活用が進まず意思決定が遅れている

データを十分に活用できていない企業では、データ活用が進んでいる企業に比べて、意思決定のスピードや正確性で差が生じやすい傾向にあります。

また、データを収集しても、次のような課題を抱えている企業が多く、DXの本来の目的であるデータに基づく経営判断が進んでいないのが現状です。

- データをどのように分析・活用すべきか分からない

- 専門人材が不足している

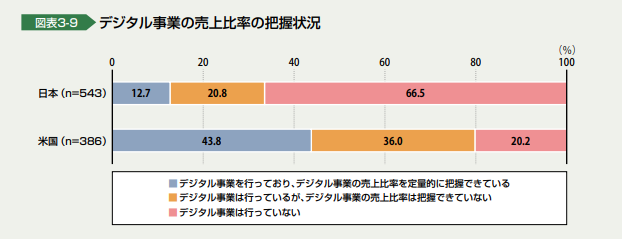

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の調査でも、日本企業で「デジタル事業の売上を定量的に把握できている」と回答した割合は12.7%にとどまり、米国の43.8%を大きく下回っています。

今後はデータを収集したうえで、意思決定や業務改善に活かす仕組みを整えることが、企業の競争力を高めるために重要です。

※参考:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 DX白書2023

競争変化に対応するためデジタル化が求められている

デジタル技術の進化や消費行動の多様化、グローバル化によって市場や顧客ニーズの変化が加速するなか、企業には環境の変化に柔軟に対応できる体制が求められています。

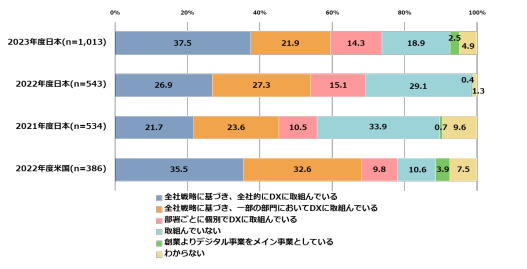

情報処理推進機構(IPA)の「DX動向2024」によると、国内企業の約7割がDXに取り組んでいるものの、全社戦略に基づいて推進している企業は37.5%にとどまっています。

古いシステムを使い続けていたり、専門人材の不足していたりすることが障壁となり、業務の一部をデジタル化するだけで終わっている企業も少なくありません。

今後は、デジタル技術の導入に加えて組織体制やビジネスモデルを見直し、変化に強い企業基盤を築くことが重要です。

※参考:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 DX動向2024

DXで改善できる主な業務領域

DXによって改善が期待できる代表的な業務領域は、以下のとおりです。

特に、日々の業務や情報管理、社内連携などの領域ではDX化による改善効果を実感しやすく、多くの企業で優先的に取り組まれています。

日々の業務フローや手続き

日々の業務で紙やメールでの申請・承認を行っている場合は、押印や担当者の不在によって処理が滞りやすく、業務スピードを低下させる要因になる場合があります。

こうした課題に対しては、ワークフローシステムを導入することで、次の改善効果が期待できます。

- 稟議や経費精算をオンライン化し、承認時間を短縮

- 申請フォームを統一して入力ミスを防止

- 承認プロセスを自動通知し、進捗を見える化

- 手続きの滞留や手戻りを防止

申請から承認までの流れをデジタル化することで、処理時間を短縮し、情報共有が円滑になります。

事務作業や定型業務

事務作業や定型業務は繰り返し行う作業が多いため、人間が担当すると時間と労力がかかり、ミスも発生しやすい業務です。

RPAやOCRなど、定型業務を自動化するツールを導入することで、次のような効果が期待できます。

- 請求書や経費精算の自動入力で処理時間を短縮

- 紙帳票のデータ化で転記ミスを防止

- 定型処理の自動実行で担当者の負担を軽減

- 作業時間を削減し、分析や改善業務にリソースを再配分

定型業務を自動化することで、作業効率が上がり、社員がより付加価値の高い業務に時間を使えます。

情報の管理やデータ活用

情報管理やデータ活用の分野では、紙やExcelで管理している場合、情報が部門ごとに分断され、必要なデータをすぐに共有できないことが多くあります。

対策として、クラウド型のデータ管理ツールやBIツール(分析ツール)を活用することで、次のような効果が期待できます。

- データをクラウドで一元管理し、常に最新情報を共有

- 蓄積データを分析して業務改善や営業戦略に活用

- 数値に基づいた意思決定を実現

データを組織全体で活用できる仕組みを整備できると、勘や経験に頼らず、データに基づいた経営判断が可能になります。

社内のコミュニケーション

DX化により社内の情報伝達を効率化することで、関係者間の認識のズレや伝達ミスを防ぎやすくなります。

社内コミュニケーションを改善するには、チャットツールやオンライン会議ツールを活用するのがおすすめです。

コミュニケーションツールを活用すれば、場所や時間にとらわれずスムーズに情報を共有できます。

また、過去のやり取りや資料も簡単に見返すことができるため、新人教育や部署異動の際にも円滑に情報を引き継げます。

営業活動や顧客対応

営業や顧客対応の領域は、顧客情報をシステムで一元管理することで、チーム全体で状況を共有し、顧客に対して一貫性のある対応ができます。

具体的には、CRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援システム)を活用することで、顧客データに基づく提案や商談履歴の把握が容易になります。

また、顧客とのやり取りにオンラインミーティングやチャットツールを取り入れることで、顧客の都合に合わせた営業活動が可能です。

DX化により顧客情報を蓄積・活用しやすくなることで、継続的な関係構築と顧客満足度の向上につながります。

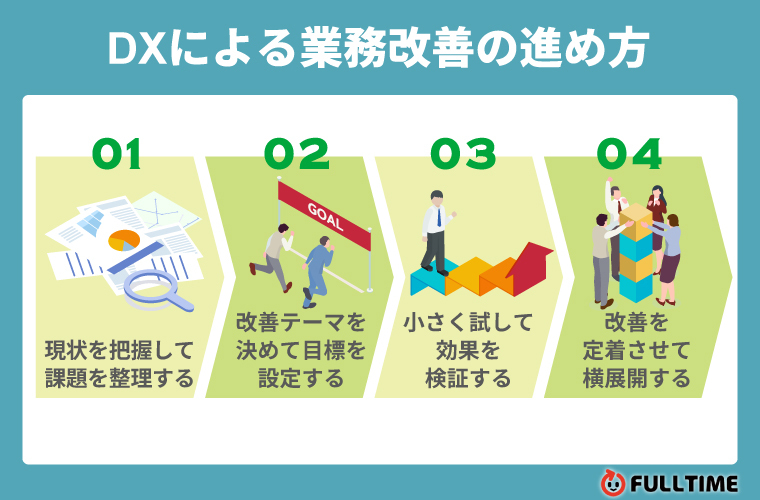

DXによる業務改善の進め方

DXによる業務改善を効果的に進めるには、次の流れで進めるのがスムーズです。

デジタル技術を段階的に導入することで、現場への負担を抑えながら、DXによる効果を検証できます。

現状を把握して課題を整理する

DXによる業務改善を進めるうえで、最初に行うべきは現状の把握と課題の整理です。

現場の業務フローを可視化し、次のような観点から問題点を洗い出しましょう。

- どの工程で時間がかかっているか

- 属人化している業務はないか

- 手戻りや情報共有の遅れが発生していないか

関係者へのヒアリングや業務データの分析を通じて、現状と理想のギャップを数値で把握することで、改善の方向性を定められます。

改善テーマを決めて目標を設定する

組織の課題や現状を把握できたら、次は改善テーマを明確にし、達成したい目標を設定します。

例えば、次のように具体的な数値指標を設けると改善前後の効果を測定しやすくなります。

- 経費精算の処理時間を半減する

- 承認フローを3日以内に短縮する

- 入力ミス率を20%削減する

目標を設定する際は、経営層の方針と現場の実情をすり合わせ、実現可能な範囲で成果を最大化できるラインを定めましょう。

また、短期的な成果だけでなく、中長期的な改善ロードマップを用意しておくと施策全体の方向性がぶれにくくなり、継続的に業務改善を進めやすくなります。

小さく試して効果を検証する

DXによって業務改善を行う際は、小規模で試行しながら効果を検証していくことが重要です。

段階的に改善を行うことで、DX化による失敗のリスクを抑えつつ、現場の課題や運用上の問題点を把握しやすくなります。

はじめは、経理や総務などの定型業務や一部の部署・プロセスを対象にツールを導入し、運用テストを行うと良いでしょう。

改善前後の処理時間やミス発生率などのデータを収集・比較することで、実際の効果を定量的に確認できます。

検証の段階で得られたデータをもとに改善を重ねることで、より効果的な業務改善につなげられます。

改善を定着させて横展開する

DX施策の効果を確認できたら、次は社内に定着させ、他部門にも展開していきます。

デジタル技術の導入直後は担当者の慣れやルール整備が不十分で、成果が安定しないこともあります。

次のような取り組みで現場への定着をサポートしましょう。

- 操作マニュアルや運用ルールを整備する

- 教育・研修を実施して理解を深める

- 成果事例を共有し、他部門の取り組み意欲を高める

DX導入後も継続的に見直しを行うことで、組織全体の生産性向上につながります。

部門別のDX改善アイデア

ここでは、5つの部門における代表的なDX活用アイデアを紹介します。

部門ごとに課題や業務内容は異なりますが、アナログ業務を減らし、情報共有を効率化するという点は共通しています。

自社の業務課題と照らし合わせながら、取り入れやすい領域から検討してみましょう。

総務部門:稟議や申請手続きをオンライン化する

総務部門は、稟議や申請などの手続きをオンライン化することで、業務スピードと正確性が向上します。

紙での回覧や押印を必要とする運用では、承認に時間がかかり、担当者不在時に処理が滞ることも少なくありません。

以下のようなワークフローシステムを導入すれば、申請から承認までをデジタルで完結でき、外出中でもスマートフォンで決裁可能です。

- サイボウズ Office

- ジョブカンワークフロー

- 楽々WorkflowII

また、申請履歴や承認記録を自動で残せるため、手続きの透明性も高まります。

人事部門:勤怠や入退社手続きをオンライン化する

人事部門は、勤怠管理や入退社手続きをオンライン化することで、事務作業の効率化とミス防止に役立ちます。

特に紙の出勤簿や書面による申請は、集計や確認に時間がかかり、入力漏れや二重計上といったヒューマンエラーの原因になりやすい業務です。

以下のようなクラウド型の勤怠管理システムを導入すれば、打刻・休暇・残業などの勤怠データを簡単に集計し、入退社手続きもオンラインで完結できます。

- マネーフォワード クラウド勤怠

- ジョブカン勤怠管理

- freee勤怠管理Plus

勤怠情報を正確に把握できることで、労働時間の偏りや残業傾向の可視化が可能になり、働き方の改善や人員配置の最適化にも活用できます。

経理部門:請求書処理や経費精算をペーパーレス化する

経理部門は、請求書処理や経費精算をペーパーレス化することで、入力ミスや承認の遅れを防ぎ、業務効率と正確性の向上につながります。

例えば、以下のようなクラウド型の経理・経費精算システムを導入すれば、請求書の読み取りから仕訳登録、承認までを効率化できます。

- マネーフォワード クラウド経費

- ジョブカン経費精算

- freee経費精算

スマートフォンからの提出・承認にも対応しているツールを活用すれば、出張先やリモートワーク中でもスムーズに処理でき、担当者・申請者双方の負担を軽減します。

営業部門:顧客情報や商談状況を一元管理する

営業部門は顧客情報や商談履歴を一元管理することで、属人化を防ぎ、チーム全体の営業力を高められます。

例えば、CRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援システム)を導入すれば、顧客情報や案件の進捗をチームで共有できるため、商談履歴をもとに提案内容を最適化できます。

顧客情報をチームで共有できることで、担当者が変わってもスムーズな引き継ぎや、顧客への対応品質の担保が可能です。

また、営業活動のデータを蓄積・分析することで、成果につながりやすい提案内容やフォローのタイミングがわかりやすくなります。

製造・物流部門:在庫や出荷データをデジタル管理する

製造・物流部門は、在庫や出荷データをデジタル化することで、入出庫管理の正確性が高まり、作業の抜け漏れや確認作業の時間を削減できます。

紙やExcelでの管理は、在庫数のズレや入力漏れが発生しやすく、欠品や過剰在庫の原因となることが多いです。

例えば、IoT機器やバーコードシステムを活用して入出庫を自動記録すれば、在庫状況を正確に把握し、誤出荷や在庫ロスを防止できます。

また、出荷データを可視化して配送ルートや作業工程を最適化することで、コスト削減や納期短縮にもつながります。

DXを導入する際のポイント

DXを効果的に進めるためには、次のポイントを押さえておきましょう。

デジタル技術の導入前にこれらのポイントを整理しておくことで、無駄のない投資判断ができます。

DXにかかる主な費用を把握する

導入に必要な費用を正しく把握しておくことで、投資判断や社内合意をスムーズに進められます。

DX化による業務改善にかかる費用は、主に以下のとおりです。

- システム導入費

- ライセンス料

- 運用・保守費

- 人材育成費

また、初期費用だけでなく、クラウド利用料やアップデート対応などの継続的なコストについても確認しておきましょう。

費用対効果(ROI)を算出する

DXの導入にあたっては、費用対効果(ROI)を算出することで、投資の妥当性が明確になります。

ROI算出時には、次のような項目を評価しましょう。

- 人件費や作業時間の削減

- ミス削減によるコスト低下

- 生産性向上による利益増加

例えば、RPAを導入して事務作業を自動化すれば、年間で数百時間の業務削減につながるケースもあります。

他社やベンダーの導入事例を参考に、効果の目安や導入後の改善イメージを把握しておくと、より現実的なROIを算出できます。

外部支援と内製化の使い分けを検討する

DXを推進する際は、外部支援と内製化をどのように使い分けるかも重要です。

| 外部支援 | 内製化 | |

|---|---|---|

| メリット | ・専門知識を活用できる ・導入スピードが速い | ・自社ノウハウを蓄積できる ・体制の変化に合わせて柔軟に改善できる |

| デメリット | ・コストが高くなりやすい ・社内知識が残りにくい | 専門スキルの習得に時間がかかる |

設計やシステム構築などの専門的な領域は、知見や経験を持つ外部パートナーに任せることで、導入初期の品質とスピードを確保しやすい傾向があります。

また、運用や改善の段階では、社内で対応できる体制を整えておくことで、現場に即した柔軟な改善や継続的な運用が可能です。

自社のリソースや目的に応じて、外部支援を活用する部分と、内部で進める部分のバランスを決めましょう。

なお、弊社では、EC業務に特化したRPAツール「FULLTIME」の導入・運用支援を行っています。

RPAによる業務改善を検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

\DXによる業務改善なら/

RPAの活用によって業務が改善した事例

株式会社B.VALANCEでは、RPAツール「FULLTIME」を導入し、返品処理とアップセル受注処理を自動化したことで、業務スピードと精度が向上しました。

RPA導入前は、データ転記や確認漏れが発生しやすく、月次決算や集計にも大きな影響を与えていました。

そこで、以下の2台のRPAロボットにより業務を自動化したことで、ミス削減と残業時間の短縮を実現しています。

- 返品処理ロボット

- アップセル受注処理ロボット

今では担当者が意識しなくても自動で作業が進むほど、ロボットが日常業務に定着しており、日々の業務を支える一員として活躍しています。

DXによる業務改善で生産性を向上させよう

DXは、業務プロセスを見直し、企業の生産性や柔軟性を高めるための取り組みです。

RPAやワークフローシステム、クラウドツールなどを活用することで、業務スピードの向上・ミスの削減・情報共有の円滑化といった効果が期待できます。

DXによる業務改善を進める際は、現状の課題を正確に把握し、改善の目的と優先順位を明確にすることが重要です。

デジタル技術を活用して日常業務を効率化し、より付加価値の高い業務に時間を割けるようにしていきましょう。

なお、弊社では、DX化を通じて業務の効率化・自動化を目指す企業様に向け、業務プロセスの見直しからRPA導入・運用までをサポートしています。

DXによる業務改善を現実的に進めたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

\DXによる業務改善なら/