DX化のメリット7選!デメリットや代表ツール、成功事例を紹介

現場の人手不足の解消や業務の効率化の手段として、DXの推進を検討している方も多いのではないでしょうか。

DXとは、AIやクラウドなどのデジタル技術を活用し、業務プロセスやビジネスモデルを変革して企業の競争力を高める取り組みのことです。

企業でDX化が進むと、データに基づく意思決定や柔軟な働き方の実現など、組織全体に前向きな変化が生まれやすくなります。

この記事では、DXの基本的な意味や導入によるメリット、成功事例を解説します。

自社でDX化を進めたい方や、どこから始めればいいか悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。

「FULLTIME」は、EC販売に特化したRPAツールです。

RPAを活用することで、定型作業や繰り返し業務を自動化し、人的ミスや作業時間の大幅に削減できます。

また、業務の標準化や属人化の解消にもつながり、組織全体の生産性向上をサポートします。

FULLTIMEの特徴

- 業務フローの整理から導入後の運用まで伴走支援

- ロボット開発はEC通販に強いエンジニアが担当

- 100社以上のEC企業導入実績

弊社では、DX化を進めるうえで課題を抱える企業様に向けて、業務フローの見直しやRPAの導入・運用支援を行なっています。

DX化によって企業の生産性を高めたいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

\企業のDX化を推進するなら/

DXとは?目的や必要性をわかりやすく解説

DXとは、デジタル技術を活用して業務やビジネスモデルを変革し、企業の競争力を高めることです。

具体的には、AI・クラウド・IoTなどの技術を活用することで、次のような変化を生み出します。

- 業務効率の向上

- 意思決定のスピードアップ

- サービス品質の改善

- 組織文化や働き方の変革

また、顧客データを活用して需要を予測したり、商品企画や販売戦略に反映したりする仕組みを整えるのもDXの一例です。

つまりDXとは、デジタルを軸に企業が変化に強く進化するための取り組みを指します。

DX化とIT化の違い

IT化は、既存業務をデジタルツールで効率化することを目的とします。

一方でDXは、業務を効率化したうえで、ビジネスモデル全体を見直して変革することを目指します。

両者の主な違いは、以下のとおりです。

| IT化 | DX化 | |

|---|---|---|

| 目的 | 業務をデジタル化して効率を高める | ビジネスモデル全体を変革する |

| 手段 | システムやツールの導入 | デジタル技術を活用した組織改革 |

| 効果の範囲 | 作業効率やコストの改善 | 新たな価値創出や意思決定の高度化 |

たとえば、請求書発行を自動化するのはIT化ですが、請求データを分析して利益構造を見直す仕組みを整えるのはDX化にあたります。

DXは、「デジタル技術をどのように活用して企業を成長させるか」という視点で取り組む点が、IT化との大きな違いです。

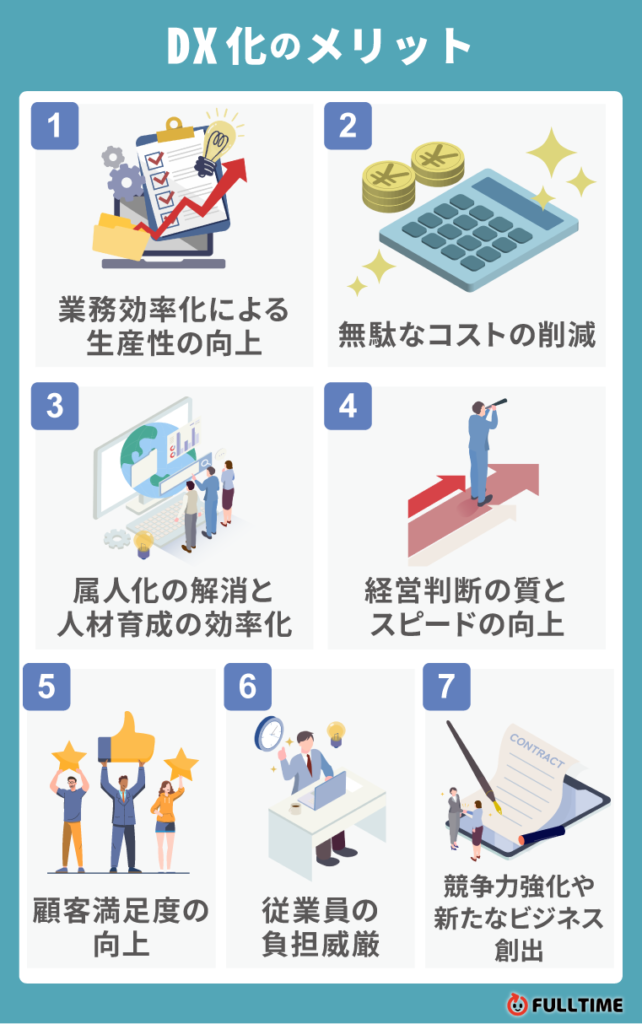

DX化のメリット7選

企業がDX化を進める主なメリットは次のとおりです。

デジタル技術を活用して業務プロセスを見直すことで、企業全体の生産性や競争力を高める効果が期待できます。

業務効率化で生産性が向上する

DX化を進めることで、これまで人手で対応していたルーチン業務を自動化・システム化できます。

たとえば、次のような業務をRPAなどのデジタルツールで処理することで、手作業で行なっていた業務の負担を大幅に減らせます。

- 請求書の発行

- 在庫や受発注データの管理

- 勤怠や労務の集計

DX化によってミスや確認作業の手間が減り、全体の処理スピードが向上することで、従業員はより付加価値の高い業務に集中できます。

無駄なコストが削減できる

業務のデジタル化を推進することで、さまざまなコストを削減できます。

たとえば、電子契約ツール(クラウドサイン、DocuSign)を活用すれば、紙書類・印刷・郵送にかかる経費を削減できます。

また、会計ソフト(freee会計、マネーフォワードクラウド)を導入することで、会計に関わるデータを一元管理し、二重入力や確認作業を減らすことも可能です。

DXの初期導入にはコストがかかる場合が多いものの、長期的な視点で費用対効果を比較し、自社に合ったツール選定や運用方法を検討しましょう。

属人化が解消され、人材が育成しやすくなる

DX化によって業務の属人化を防ぎ、人材が育ちやすい環境を整えられます。

たとえば、以下のようなツールを活用することで、業務手順やノウハウを社内で共有しやすくなります。

- チャットツール

(Slack、Microsoft Teams) - ナレッジ共有ツール

(Notion、Confluence)

チーム全体で情報にアクセスしやすくなり、コミュニケーションが活性化することで、メンバー間の仕事の進め方や考え方も揃いやすくなるでしょう。

結果として、担当者による判断のばらつきが減り、教育や引き継ぎもスムーズに進められます。

データ活用で経営判断の質とスピードが上がる

DX化のひとつとして、BI(Business Intelligence)ツールを導入すれば、売上や在庫、顧客動向などのデータを一元管理できます。

現場で扱う複数のデータをリアルタイムで可視化できるため、経営層は課題や傾向を即座に把握し、より迅速かつ的確な意思決定が可能です。

また、データがクラウド上で共有されるため、部署間での情報格差が解消され、現場と経営層が同じデータをもとに議論・判断できる環境が整います。

顧客満足度が向上する

DX化の一環として、以下を導入すれば、顧客対応のスピードと質を同時に高められます。

- チャットボット

(Zendesk、ChatGPT APIなど) - CRMツール

(Salesforce、HubSpotなど)

たとえば、CRMではクラウドに蓄積された顧客情報や購入履歴やをもとに最適な商品を提案することが可能です。

また、チャットボットを活用すれば、問い合わせに迅速に対応できるため、顧客を待たせる時間を短縮できます。

スタッフは時間的な余裕が生まれ、顧客一人ひとりに寄り添った対応ができるようになるため、結果として顧客体験の質が向上します。

柔軟な働き方が実現し、従業員の負担が減る

DX化を進めることで、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方が可能になります。

近年は以下のようなツールの普及により、出社せずとも社内外でスムーズに業務を進められる環境が整いつつあります。

- オンライン会議ツール

(ZoomやTeams) - クラウドツール

(Google WorkspaceやMicrosoft 365)

リモート環境でもファイル共有やタスク管理がオンライン上で完結するため、通勤や紙書類のやり取りにかかる手間を削減できます。

柔軟な働き方が可能となれば、従業員の負担軽減とワークライフバランスの向上が期待できるため、企業の採用力や定着率の向上にもつながります。

競争力強化や新たなビジネス創出につながる

DX化は企業の競争力を高め、新たなビジネスの創出にもつながります。

デジタル技術を活用することで、顧客の行動や市場の変化を把握し、よりスピーディーに事業戦略へ反映できます。

近年は、AIを活用したデータ分析や需要予測により、新商品やサービスの企画、販売戦略の最適化など、既存の枠を超えた事業展開も可能です。

デジタル技術を取り入れることで、変化の早い市場にも柔軟に対応し、新しい価値を継続的に生み出せる企業へと成長できます。

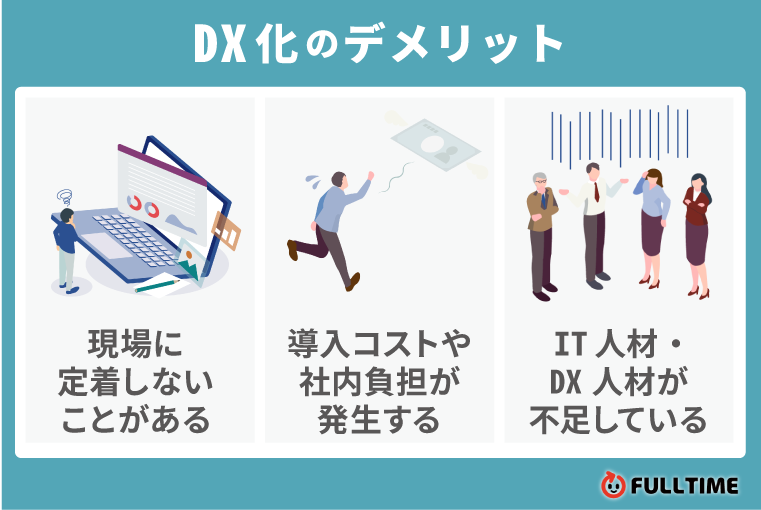

DX化のデメリットと注意点3つ

企業のDX化を進めていくうえでのデメリットや注意点は、主に次の3つです。

これらの課題をあらかじめ理解し、適切な対策を講じておくことで、DX化の成果を実感しやすくなります。

現場に定着しないことがある

現場の業務実態を十分に把握せずにシステムだけを導入すると、操作の難しさや従来のやり方への抵抗から、思うように活用されないケースもあるため注意が必要です。

デジタル技術を現場に定着させないと、DX化を推進した意味がなくなってしまいます。

デジタル技術の定着を図るには、現場の課題を理解したうえで、使いやすさを重視した設計や段階的な導入が重要です。

まずは一部の業務で効果を確認し、徐々に範囲を広げることで、現場でも混乱が生じにくく、自然に受け入れられやすくなります。

導入コストや社内負担が発生する

DX化には、システム導入費や人件費など、一定の初期コストが発生します。

また、ツールの選定やデータ移行、社員教育など、社内での負担も考慮が必要です。

特に導入初期は業務フローの見直しやマニュアル整備などに時間がかかるケースがほとんどです。

しかし、DX化による業務の効率化やコスト削減によって、中長期的には費用の回収やスタッフの負担軽減が期待できます。

デジタル技術の導入目的を明確にし、中長期的な視点で取り組んでいきましょう。

IT人材・DX人材が不足している

DXを推進できる人材が不足しているのも、企業にとっては課題のひとつです。

現場でシステムやデータの知識を持つ人が限られていると、ツール選定や運用ルールの整備が思うように進まないこともあります。

外部ベンダーのサポートを活用したり、社内でノウハウを共有・蓄積したりすることで、こうした課題への対応が可能です。

DXへの理解を社内で深めつつ、外部支援や人材育成を取り入れることで、長期的にDXの推進できる体制を築いていけるでしょう。

DX化を進めるための代表的なツール4選

企業のDX化を推進するにあたって代表的なツールには、主に次のようなものがあります。

自社の課題や目的に合った適切なツールを選定することで、DX化の効果をより実感しやすくなります。

業務効率化・自動化ツール

業務効率化・自動化ツールには、次のようなものがあります。

- Excelのマクロ(VBA)

- RPA(Robotic Process Automation)

- チャットボット

これらのツールを活用することで、定型作業を自動で処理し、人的ミスの防止や業務時間の短縮が可能です。

たとえば、RPAを導入すると、請求書の転記や受注データの入力、発送ラベルの作成といったルーチン業務を自動化できます。

定型業務を自動化することで、スタッフはより付加価値の高い業務に集中できるため、組織全体の生産性の向上につながります。

情報共有・コミュニケーションツール

情報共有・コミュニケーションツールを活用すると、チームや部署を横断して情報をスムーズに共有できます。

代表的なツールとして、次のようなものが挙げられます。

- Microsoft Teams

- Slack

- Chatwork

コミュニケーションツールを活用することで、報連相の抜け漏れ防止や意思決定のスピードアップが期待できます。

バックオフィス系ツール

バックオフィス系ツールは、経理・人事・労務などの管理部門の業務を効率化します。

代表的なサービスは、以下のとおりです。

- freee

会計・請求・経費精算までを一元管理する - SmartHR

入退社手続きや人事情報をクラウド上で管理する - マネーフォワードクラウド

給与計算や請求書作成を自動化する

バックオフィス系のツールを活用することで、書類処理や手入力作業の削減が可能になります。

また、業務データがクラウド上で整理されるため、内部統制や監査対応の強化にも効果的です。

データ活用・分析ツール

データ活用・分析ツールは、企業の経営判断を支える重要な役割を担います。

代表的なツールとしては、次のようなものがあります。

- Microsoft Power BI

- Tableau

- Looker Studio(旧Google Data Portal)

たとえば、BI(Business Intelligence)ツールを活用することで、売上や顧客動向、在庫状況などのデータをリアルタイムで共有できます。

経営層は、現場のデータをもとに事業の課題や改善点を迅速に把握し、データに基づいた意思決定を行えます。

DX化に成功した企業の事例

ここではDX化によって業務改善を実現した、次の2つの事例を紹介します。

実際にあった事例を知ることで、自社でDX化を進める際の具体的なイメージがつかみやすくなります。

事例1. クラウド型ポータルとタブレットの活用で年間約60万枚の印刷を削減

株式会社NISSYOでは、現場と本社間の情報を一元管理できるオンラインシステム「クラウド型ポータル」に切り替え、紙運用を廃止しました。

結果として、年間約60万枚の印刷削減と業務効率の大幅な改善を実現しています。

従来は、作業日報や点検表を紙で作成・提出しており、転記や確認に時間がかかることで、最新情報の共有が遅れ、現場対応のスピードが課題となっていました。

クラウド型ポータルを導入後は、スタッフがタブレットから直接入力・報告できるようになり、帳票のデジタル化によって承認までの流れがスムーズになりました。

印刷コスト・保管コストを削減し、報告から承認までの時間も平均3日から当日内への短縮に成功しています。

ペーパーレス化を進めたことで、情報共有のスピードと透明性が向上し、現場と本社がより一体となって業務を進められる体制が整いました。

※参考:経済産業省

事例2. RPAロボットの導入により年間約1,200万円の送料代金を削減

通販サイトを運営するチュラコス株式会社では、定期購入とアップセル商品の注文がシステム上「別送」となり、同一顧客への発送でも複数の配送料が発生していたことが課題でした。

少人数体制のため、同梱処理や不正注文チェックを手作業で行っており、業務負担が大きい点も問題となっていました。

そこで同社はRPAを導入し、注文データの抽出から同梱処理、不正注文の検知までを自動化することで、人的作業を大幅に削減しています。

結果として、送料コストを約50%削減、年間約1,200万円のコストカットを実現しました。

企業のDX化を成功させる3つのポイント

DX化を成功させるには、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。

デジタル技術を有効に活用できるよう、社内の仕組みや意識を整備し、継続的に価値を生み出す体制をつくることが大切です。

業務プロセスの見直しと標準化を行う

DX化を進めるうえでは、まず業務プロセスの見直しと標準化を行うことが大切です。

ツールを導入する前に、現状の業務フローを整理し、ムダや重複をなくすことで、デジタル化の効果を引き出しやすくなります。

たとえば、部署ごとに業務の手順やルールが異なっていたり、担当者によってやり方が違っていたりすると、システム導入後に混乱が生じる場合もあります。

DX化による効率化や情報共有をスムーズに進めるためにも、作業手順を明確にし、誰が担当しても同じ流れで業務を進められる仕組みを整えておくことが重要です。

現場で使われるDXを目指す

導入したデジタル技術を現場へ浸透させるには、現場の業務実態に合わせた運用設計も重要です。

ツールやシステムが業務フローと合っていない場合、十分に活用されず、システム負債を抱える原因にもなりかねません。

対策としては、DXの導入前から現場の意見をヒアリングし、操作性や運用ルールを実際の業務に合わせて設計することが大切です。

また、導入後も研修やサポート体制を整え、定着状況を確認しながら継続的に改善を進めていきましょう。

小さく始めて成功体験を積む

DX化を進めていく際は、一部の業務や部署から導入を始め、実際の効果を確認しながら範囲を広げていくのがおすすめです。

はじめから組織全体で導入をすると、コストや業務への負担が大きくなり、途中で計画が停滞してしまう場合もあります。

たとえば、日報の自動化やデータ共有の仕組みなど、身近な業務から取り組むことでDX化の効果を検証しやすくなります。

小さな成功を積み重ねることで、社内の理解や協力が得やすくなるため、組織全体への展開もスムーズに進むでしょう。

また、初期段階で課題や改善点を把握できるため、失敗のリスクを抑えつつ、より確実にDX化を定着しやすくなります。

DXのメリットを理解して業務の一部から取り入れてみよう

DXとは、AI・クラウド・IoTなどのデジタル技術を活用し、業務やビジネスモデルを変革して企業の競争力を高める取り組みです。

デジタル技術を活用することで、業務の効率化だけでなく、経営判断のスピード向上や新たな価値の創出が期待できます。

企業でDXの導入を進める際は、現状の業務を見直し、小さな改善から始めてみましょう。

小さな成功を積み重ねることで、デジタル技術が社内へ自然と浸透し、組織全体が良い方向へ変化しやすくなります。

弊社では、EC業務に特化したRPAツール「FULLTIME」の導入支援を行っています。

RPAを活用することで、次のような業務を効率化・自動化することが可能です。

- お問い合わせメールの返信対応

- 定期コースの解約・休止・お届け日変更対応

- 不正注文の確認・除外処理

- 受注処理や出荷指示の対応

DX化を進めるうえで課題を抱えている企業様に向けて、業務フローの整理やRPA導入・運用の相談も受け付けております。

サービスの詳細やRPAに関するご質問がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

\企業のDX化を推進するなら/