物流業界の課題をRPAで解決!実際に導入した企業のリアルな声や具体例も紹介

物流業界では、トラックドライバーの高齢化・2024年問題による労働時間の上限規制・EC市場拡大による小口配送の激増などが重なり、現場の負担は限界に達しています。

こうした課題を解決する切り札として、いま注目されているのがRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)です。

RPAは、ソフトウェアロボットがデータ入力・集計・帳票作成といった定型業務を自動で実行し、時間と人手を大幅に削減できる仕組みです。

しかし、「どの業務から効率化すればいいのか分からない」「システムを導入しても担当者しか使いこなせない」など、現場任せのまま形骸化してしまうケースも少なくありません。

本記事では、物流業界でRPAが求められる背景から自動化できる具体的な業務内容と導入効果を解説します。

※タップで該当箇所へスクロールします

また実際に物流企業でRPAを導入した担当者への独自アンケート調査も実施し、現場で実際にどのような効果が得られたのかをデータで紹介します。

ぜひ参考にして、入力や集計に追われる日々から抜け出し、人が本来の力を発揮できる物流現場を実現する一歩を踏み出しましょう。

FULLTIMEでは、EC業務に特化したRPAの導入支援を行っています。

定型作業や繰り返し業務を自動化することで、作業時間を削減し、ミスの防止や業務標準化にもつながります。

日々のEC業務に追われ、分析や改善に時間を割けない企業におすすめです。

FULLTIMEの特徴

- 業務フローの整理から導入後の運用まで伴走

- ロボット開発はEC通販に強いエンジニアが担当

- 100社以上のEC企業導入実績

業務の自動化によって、スタッフはより戦略的で付加価値の高い業務に集中できます。

業務効率化を進めたい方は、ぜひ一度FULLTIMEにご相談ください。

\EC業務の効率化なら/

物流業界でRPAが注目される3つの背景

物流業界でRPA導入が急速に進んでいるのは、業界特有の構造的課題が深刻化しているためです。

ここでは、物流業界がRPAに注目する3つの背景を解説します。

これらの課題に対し、24時間365日稼働できるRPAは「デジタルワーカー」として人間の労働力を補完し、業務効率を飛躍的に高める存在として期待されています。

深刻化する人手不足と労働時間規制強化の影響

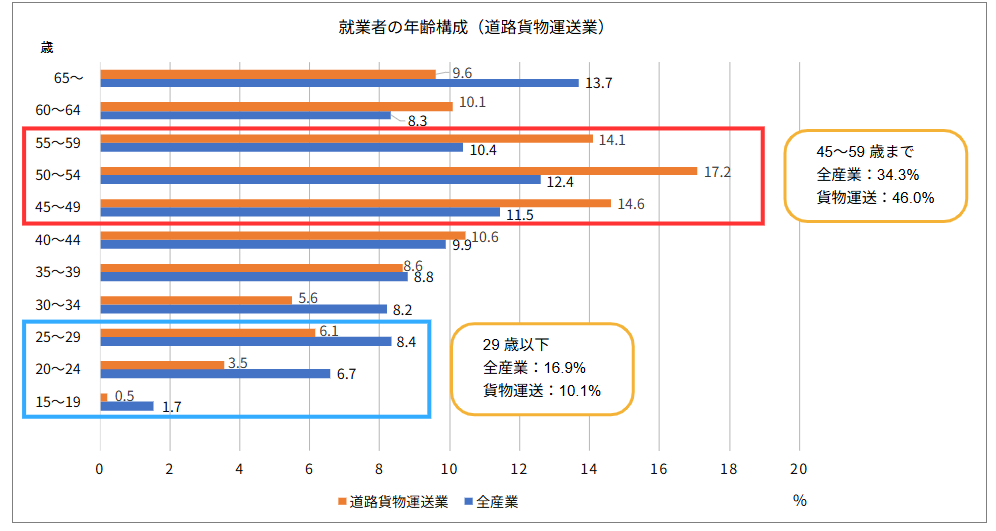

物流業界では40歳未満のドライバーは全体のわずか24.2%。一方で50歳以上が51.0%を占め、就業者の過半数を中高年層が占めています。

若年層の参入は減少傾向にあり、世代交代が進まないことが課題となっています。

さらに、2024年4月からは働き方改革関連法により、ドライバーにも「時間外労働の上限(年間960時間)」が適用されました。

※参照:厚生労働省:建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)

いわゆる「2024年問題」と呼ばれ、以下のような影響が懸念されています。

- 1人のドライバーが運べる荷物量が制限される

- 輸送能力が減少し、配送の遅延やコスト増加の可能性

- ドライバーの確保が一層難しくなる

また、ドライバー不足により2030年に輸送能力の約19.5%(※)が不足すると予測されており、 2024年時点で34.1%もの輸送需要に対して供給が追いつかない可能性が指摘されています。

※参照:国土交通省「2024年問題」について

このように、人手不足と労働時間の制約が同時に進むなかで、RPAは人手を補う解決策です。

RPAは深夜や休日も稼働可能なので、帳票作成やデータ入力などの定型業務を正確かつ高速にこなすことで、人間ではカバーしきれない領域を支え、物流現場全体の生産性と効率を高めます。

EC拡大による業務量の急増

インターネット通販の普及により、物流現場が取り扱う荷物量は年々増加しています。

特に個人向けの小口配送が激増し、再配達問題も深刻化しました。

多品種・多頻度の出荷対応に追われる現場では、繁忙期に荷物量が平時の数倍に達することも珍しくありません。

ネット通販のセール時期や年末年始には、処理すべき伝票や出荷指示が通常の何倍にも膨れ上がります。

伝票発行や配送手配といった事務作業に膨大な時間が奪われ、人的ミスも増加しがちです。

一方で閑散期との落差も大きいため、人員配置の調整が困難という悩みもあります。

RPAはこうした業務量の変動に柔軟に対応できる点が強みです。

繁忙期にはロボットの稼働件数を増やし、閑散期にはスケジュールを減らすなど、ソフトウェアならではの弾力的な運用が可能になります。

アナログ業務が多くDXが進まない

物流業界ではIT化が進んだ現在でも、FAX注文や紙伝票などアナログな業務フローが根強く残っています。

取引先からFAXで届く発注書を担当者が手作業でExcelに入力し、さらに基幹システムに再入力するといった二重入力の作業は、今も多くの現場で見られます。

電話や紙を介したやり取りが続くほど、情報は分断され、入力ミスや確認漏れなどのヒューマンエラーも発生するのです。

デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するには、現行業務を止めずにデジタル化する第一歩が重要です。

RPAは既存の業務システムやツールに手を加えずに、上から自動化を実装できる点が特徴です。

大掛かりなシステム刷新なしにDXを進める手段として適しています。

例えばFAX注文でも、AI-OCR(光学文字認識)で文字を電子化し、RPAでシステム登録する流れを構築すれば、紙ベースの受注処理を一気にデジタル化が可能になるのです。

国土交通省も「物流DXの推進」を公式に打ち出しており、業界全体でデジタル化の機運が高まっています。

※参照:国土交通省「物流DXの推進」

RPAは、こうした流れの中で、現場に負担をかけずに始められる現実的なDXの第一歩として注目されています。

物流コストの増加

近年は物流サービスがオンライン主体になっている背景もあって、即日配送などの配達速度の向上が求められています。

一方で物価高やバックオフィスの業務量増加など、業者側の負担が増えている現実があります。

また上述した通り2024年4月からの時間外労働時間の上限規制によって、1人あたりの労働時間の減少や人員不足など、多くの問題に向き合わなくてはいけません。

こういった諸問題に対処するためにも、社内で自動化可能な業務をRPAに任せることによって、将来的な物流コストを大幅に削減できる可能性が期待できます。

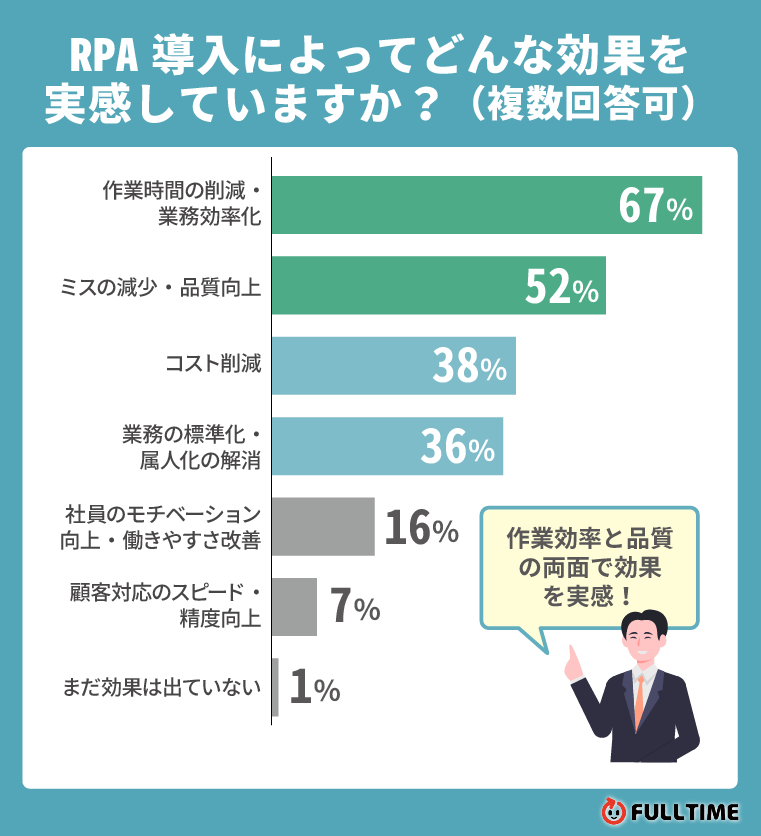

物流業界のRPA導入効果を紹介!独自調査で見えた現場の実態

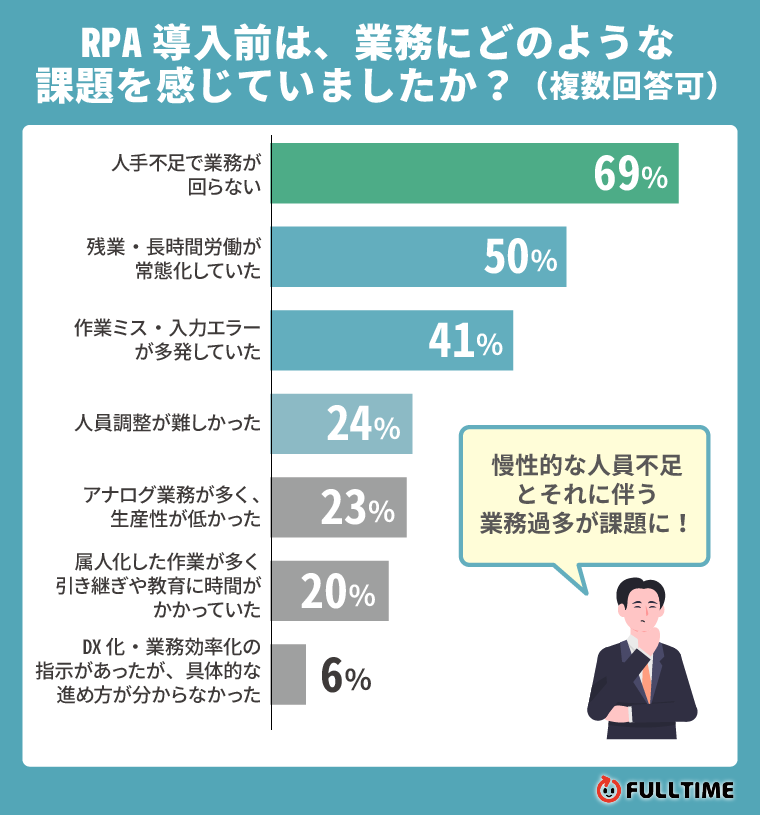

物流業界でRPAを導入した企業関係者100名を対象に実施した独自アンケート調査では、導入前の課題として最も多かったのが「人手不足で業務が回らない(69%)」でした。

これらの結果から、物流現場では慢性的な労働力不足や属人化による業務の非効率が課題となっており、RPA導入の主な背景であることが分かります。

一方で、導入後の効果として最も多かったのは「作業時間の削減・業務効率化(67%)」で、定型的なデータ入力や帳票作成などの時間短縮を実感している企業が多い結果になっています。

「ミスの減少・品質向上(52%)」の結果も加味すると、RPAが人手削減による効率化だけでなく、業務品質の安定にも寄与していることが明らかになりました。

またRPAを実際に導入した担当者からは、効果に関して以下のような声が見受けられました。

担当者

担当者RPAを導入したことで単純作業が減り、業務効率が向上しました。

特に繁忙期の作業負荷が軽減され、ミスも減ったため社員の負担が減りました。

RPA導入で、時間が出来、ミスは減り、属人化は解消。夜には仕事が終わっていて等のメリットがある。

実際に導入してみて、定型業務にかかる人員のカットに成功して、営業に人材を回せたのは目に見えてわかる成果だと思います。

導入費用はかなり高いと感じましたが、数年で初期投資費用を回収できる見込みであり、導入してよかったという社内評価を得られています。

一方で、導入初期コストや運用人材の育成など、課題も残されており、RPAを自社で活用・改善していくためには「スモールスタート×内製化支援」の体制づくりが成功の鍵になるでしょう。

RPA導入を成功に導くための具体策は記事内で詳しく解説していますので、導入を検討されている方はぜひご覧ください。

>>PA導入を成功に導くための具体策はこちら

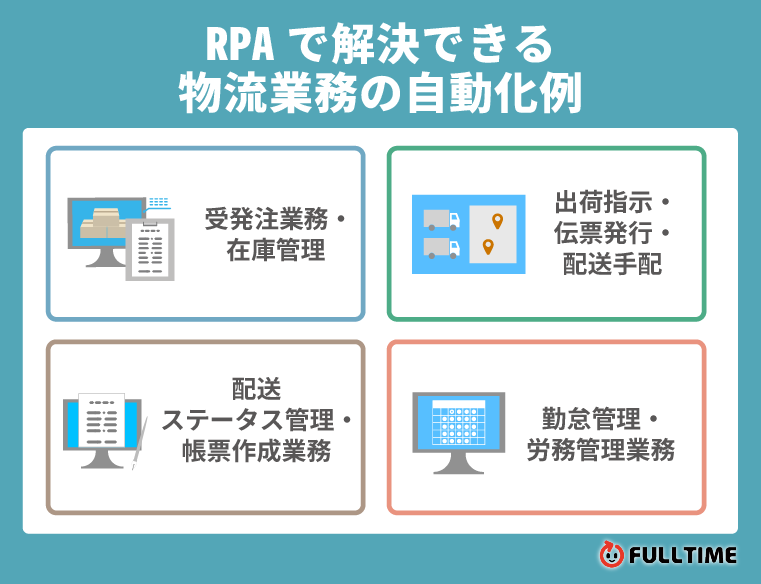

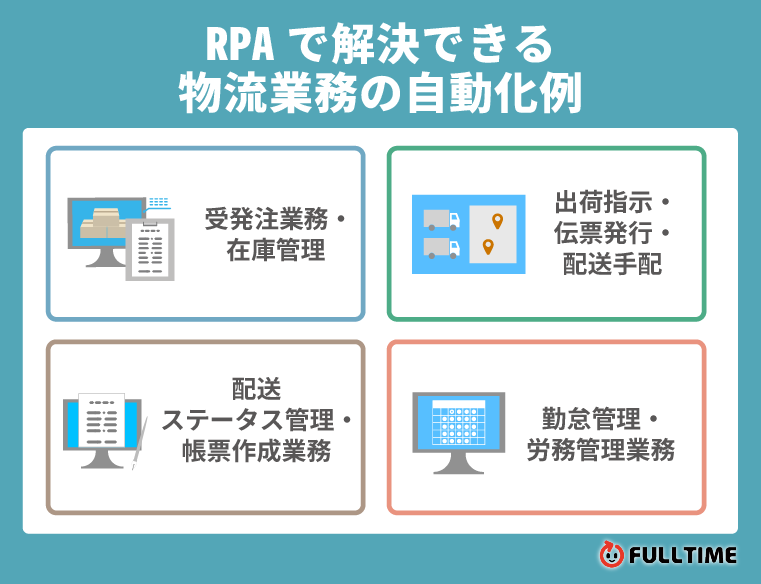

RPAで解決できる物流業務の自動化例

物流現場で実際に自動化されている具体的な業務を以下で解説します。

物流業務には、定型的で繰り返しの多い事務作業が数多く存在します。

人手で行うと時間がかかり、ミスも発生しやすい作業をロボットが代行することで、現場の負担を大幅に軽減できます。

自社でどの業務から自動化に着手すべきか、判断材料としてご活用ください。

受発注業務・在庫管理

受注処理や在庫管理などの出荷関連業務は、物流業務の中でもRPAとの相性が良い領域です。

ECサイトやEDI(電子データ交換)で受け付けた注文データを基幹システムへ自動連携したり、受注内容に応じて在庫の引当や引き落としを自動実行できます。

従来は人手で行っていた受注データの入力作業や、顧客への受注確認メール送信も、RPAなら即座に処理されるため業務のリードタイムが短縮されます。

在庫の日次更新や棚卸データの集計をロボットに任せれば、人手では難しいリアルタイムの在庫把握が可能になります。

さらに販売実績データをもとにした在庫補充計画の作成も、RPAが自動実行が可能です。

需要予測に基づいて適正在庫を算出し、発注点に達した商品を自動で発注処理することも容易です。

これにより在庫不足や過剰在庫を未然に防ぎ、保管コスト削減と欠品防止によるサービス向上を両立できます。

出荷指示・伝票発行・配送手配

出荷関連の事務作業も、RPAによる自動化効果が高い領域です。

商品を発送する際には、以下のように複数の工程が発生します。

- 注文内容をもとに倉庫現場へ出荷指示書を発行

- 送り状番号を取得して伝票を印刷

- 運送会社へ集荷依頼を行う

これらの業務は、システム間のデータ入力やコピー&ペーストが多く、人手で行うとミスや抜け漏れが起きやすくなります。

RPAを導入すれば、以下のような一連の作業をシームレスに実行することが可能です。

- EC受注システムから出荷指示データをWMS(倉庫管理システム)へ自動登録

- 送り状発行システムへの情報転記と伝票の自動印刷

- 運送会社への集荷依頼や配送情報の自動送信

- 配車スケジュール・配送手配データの自動更新

出荷作業のリードタイム短縮と入力ミスゼロを達成すれば、誤配送や遅配によるクレームも減少します。

従来、経験や勘に頼っていた出荷・配送業務もRPAの導入によってルール化・自動化が可能なため、スピード・正確性・再現性を兼ね備えた出荷体制を構築できるようになります。

配送ステータス管理・帳票作成業務

配送状況の追跡や各種帳票作成も、RPAで大きく効率化できる業務です。

荷主や顧客へのサービスとして、発送後の配送ステータスを定期的に報告するケースは多いものの、宅配各社の追跡ページを人手で確認し、Excelに転記する作業は非常に手間がかかります。

RPAを活用すれば、以下のような工程を自動化することが可能です。

- 配送会社の追跡サイトから配達完了データを自動取得

- 取得データを自社の配送管理シートへ自動反映

- 遅延・未配達データを検知し、自動で担当者にメール通知

- 定型帳票の自動作成・PDF出力

帳票関連では、納品書・請求書・報告書など定型フォーマットの書類作成をRPAが代替できます。

出荷実績データと請求先情報を突合し、所定の請求書フォーマットに数字を埋め込んでPDF出力するといった処理は、ルールが決まっていればロボットが高速かつミス無く遂行します。

またAI-OCRとRPAの連携により、紙の伝票から必要データを読み取ってシステムに入力することも可能です。

FAXで届いた手書き注文書をOCRで電子化し、その内容に基づき受注エントリーから出荷指示書発行まで一貫自動化する仕組みを整えれば、FAX受注処理にかかる時間が劇的に短縮されます。

勤怠管理・労務管理業務

物流業務の裏側では、ドライバーや倉庫スタッフの勤怠・労務管理といったバックオフィス業務が日々発生しています。

各拠点から集まる出退勤データを集計し、給与計算システムに入力する作業は月末月初に集中しやすく、担当者の残業負担が大きい業務のひとつです。

RPAを導入すれば、以下のような業務を自動化できます。

- 勤怠システムから勤務データを自動抽出し、給与計算ソフトへ転記

- 勤務時間・残業時間の自動集計および上長承認フローの自動化

- 36協定の超過アラート通知や月次労働時間レポートの自動作成

- 労務関連資料(法定報告書など)の作成・関係部署への自動送信

これまで人手で1件ずつ入力・チェックしていた作業がボタンひとつで完了し、締め日前後の残業作業が解消されます。

人事労務担当者が行っていた法令報告用資料の作成をロボットに任せれば、データの取りまとめから関係部署へのメール送信まで自動で完了します。

このように勤怠・労務管理の自動化は、単なる事務効率化ではなく、働き方改革と生産性向上の両立につながるのです。

現場作業だけでなく間接部門にもRPAを活用することで、物流企業全体としての業務品質と社員満足度を高めることが可能です。

RPA導入で得られる6つの効果

以下では企業の導入実績をもとに、RPA導入によって得られる5つの効果を解説します。

RPA導入がもたらす効果は、単なる作業時間の削減にとどまりません。

実際に物流企業の導入事例では、数万時間規模の作業削減や数百万円単位のコスト削減といった具体的な成果が報告されています。

作業時間の大幅削減と残業抑制

RPA導入の最も直接的な効果が、作業時間の大幅な削減です。

人間が数時間かけて行っていた処理をロボットなら数分で終えるケースは珍しくありません。

港湾物流を手掛ける大東港運株式会社では、通関申告業務などの自動化にRPAを活用し、以下のような成果をあげています。

- 導入2年で120以上のワークフローを開発

- 年間25,000時間の余剰時間を創出

- 400名規模の企業で12.5人月分のリソースを新たに確保

出典:UiPath「大東港運株式会社 顧客事例」

労働時間の短縮は、従業員の健康と企業のコンプライアンスに直結します。

RPAは24時間休まず稼働できるため、人間が働けない深夜でも処理を進めてられるため、翌朝には成果が出揃っているという理想的な状況を生み出せるのです。

こうした労働時間短縮効果は、2024年問題への対応策として極めて有効です。

ドライバーの拘束時間制限により生じる事務処理の時間減をRPAで補填すれば、限られた勤務時間内でより多くの業務を完結できるようになります。

ヒューマンエラー防止と品質向上

物流現場では、以下のような人為的なミスが時に致命的なトラブルを招きます。

- 伝票の打ち間違いによる誤配送

- 在庫引当の数量ミスによる出荷漏れ

- 送り状の宛名間違いによる配達遅延

RPA導入のメリットは、こうした反復作業におけるエラーを劇的に減らせることです。

ソフトウェアロボットはあらかじめ定義した手順通りに正確に処理を繰り返すため、人間のように注意力が途切れたり疲労でミスを犯すことがありません。

大和物流株式会社では、RPA導入前は各部門でExcel管理の転記作業が属人化しミスも散発していました。

※出典:WinActor「大和物流株式会社 | 導入事例紹介」

導入後は業務ごとのシナリオを標準化・テンプレート化することで作業ミスが大幅に削減され、伝票転記ミスがゼロになり、クレーム件数も減少しました。

このようにRPAはエラー削減だけでなく、 人手では時間がかかっていた照合作業や検品作業を自動化することで、完全正確かつ高速な処理が可能になり、顧客サービス品質の向上にも直結します。

コスト削減(人件費・輸送費・倉庫費)

RPA導入は、以下のようにコスト削減の観点からも大きな効果を発揮します。

- 人件費・残業代の削減

- ミス削減によるロスコスト低減(輸送費・倉庫費)

- IT投資コストの節約

業務で年間1,000時間の作業をロボットに置き換えれば、仮に人件費を時間当たり2,000円とすると約200万円のコスト圧縮になります。

大和物流株式会社では、RPA導入によって年間約900万円のコスト削減に成功しました。

※出典:WinActor「大和物流株式会社 | 導入事例紹介」

同社は各事業部で発生していた手作業転記の自動化に取り組み、業務フロー最適化と属人化解消によって全社で柔軟かつ効率的なプロセスを実現しています。

人的ミスが減ることで、誤出荷品の回収や再配送に伴う追加輸送費、在庫差異の調査や棚卸差分補填にかかるコストなど、これまでミスの後始末に費やしていた隠れコストが削減されます。

また在庫管理精度の向上により在庫回転率が上がれば、倉庫の保管スペース効率が改善し、過剰在庫に縛られる資金も減少し、倉庫費用や在庫維持コストの削減に直結します。

さらにRPAは新たなシステム開発を不要にすることで、IT投資コストの節約になります。

既存システムを活用しながら自動化できるため、大掛かりな開発費用を抑えられる点もメリットです。

業務標準化と属人化解消

RPA導入プロジェクトでは、業務標準化の推進につなげるために、まず自動化対象業務の手順やルールを明確化し、ロボットのシナリオとして設計・定義します。

人によってやり方が違っていた作業を一つの決まったフローに落とし込むことで、社内に統一的な手順書が出来上がるイメージです。

ニチレイロジグループ本社では、RPA導入にあたり現場の業務プロセスを詳細に分析し、手書き注文書のデータ化などの煩雑な作業を自動化しました。

※参考:WinActor「株式会社ニチレイロジグループ本社 導入事例」

導入前はExcel・Accessに依存した作業がブラックボックス化し、特定の担当者しか処理できない状況でした。

RPA導入を通じて業務フローを可視化・標準化した結果、属人的だったプロセスが整理され、誰でも同じ品質で業務を遂行できる体制が整いました。

一度自動化シナリオを作っておけば、新人が入ってもそのロボットを動かすだけで同じ品質の仕事ができるため、社内財産として蓄積ができます。

引き継ぎの際も「このボタンを押せば処理完了」という状態になり、OJTの大幅な効率化や引き継ぎコストの削減につながります。

人的リソースの有効活用

RPAが単純作業を肩代わりしてくれることで、従業員は本来取り組むべき付加価値の高い業務に時間を振り向けることができます。

これは単なる業務効率化にとどまらず、人的リソースの有効活用につながり、従業員のモチベーション向上や組織全体の生産性向上をもたらします。

実際に、大東港運株式会社ではRPAの導入によって年間25,000時間(※)もの業務時間を創出しました。

出典:UiPath「大東港運株式会社 顧客事例」

削減された工数は、従業員による業務改善提案や新たなデジタル施策の検討に活用され、組織のイノベーション促進にも寄与しています。

単純反復作業から解放された従業員は、顧客対応や改善活動などより創造的で価値の高い仕事にシフトできます。

輸配送プランの最適化提案や倉庫内オペレーションの改善アイデア検討、顧客への提案営業など、本来人間が力を発揮すべき業務へのリソース投入が可能になります。

デジタル化を促進

RPAはあらゆる業務や社内システムの自動化が可能です。

それぞれの業務のシステム間を連携して効率よく管理できるため、社内のデジタル化・物流DXを促進できます。

近年は物流もオンライン主体になり複雑化が進んでいるため、AIやloTを活用した物流システムの取り組みも盛んです。

物流業界の人員不足に対応するためにも物流DXの促進として、RPAを導入してみましょう。

RPA導入を成功させる4つのステップ

以下では、RPA導入を成功させるための4つのステップを解説します。

いきなり全社展開を目指すのではなく、小さく始めて段階的に拡大していくアプローチが成功のカギとなりますので、ぜひ参考にしてください。

ステップ1:自動化対象業務の選定とスモールスタート

初めてRPAを導入する際は、まず自動化に適した業務を選定することが重要です。

物流業務は現場作業から事務処理まで多岐にわたりますが、その中で定型的でルールが明確、かつ現在手間やミスが多い業務を優先的に選ぶと効果が出やすくなります。

例えば、効果が出やすいのは、以下のような定型的でルールが明確な繰り返し作業です。

- 毎日決まったフォーマットのデータ入力が発生している

- 月末に大量の帳票を処理している

- ミスが起きやすく二重チェックが必要な作業がある

具体的には、配送依頼メールの仕分けや請求書の発行・照合、Excelでの運賃計算、定期レポートの作成などが候補になります。

一方で判断が複雑でケースバイケースの対応が求められる業務は、人間の判断力を要するため初期の自動化対象からは外す方が無難です。

業務選定後は、いきなり大規模に始めずスモールスタートで試行するのがおすすめです。

「まずは1つの業務・1拠点から」自動化を導入し、小さな成功体験を積み上げていきます。

一度に複数の業務を一気に自動化しようとすると、想定外のエラー対応箇所が増えて収拾がつかなくなる恐れがあります。

まずは影響範囲の小さい簡単な業務でRPAを検証し、そこでRPAの仕組みや特性を十分に理解することが大切です。

ステップ2:自社に最適なRPAツールの選定

自動化したい業務が定まったら、次はRPAツール選定です。

現在国内外で様々なRPA製品が提供されており、それぞれ特徴があるため、ツール選定では以下の4つのポイントを確認しましょう。

- 現場の非IT社員でも扱いやすいか

- 自社の既存システムとの親和性

- サポート体制とコミュニティの充実度

- 費用対効果とライセンス形態

物流現場ではIT専門人材が少ないケースが多く、属人化を招きかねないため、プログラミング不要で直感的に操作できるツールが望ましいです。

日本語のGUIで分かりやすく、教育支援も充実しているツールを選ぶことで、誰でも簡単にロボットを作成・実行できる環境が整います。

またレガシーなWindowsアプリや独自システムがある場合、それらに対応できるツールかを確認する必要があります。

自社環境で正しく動作するか、事前にトライアルで検証することも大切です。

運用中に問題が発生した際、ベンダーから迅速に支援を受けられるかサポート体制とコミュニティの充実度も確認しましょう。

大企業向けの高機能製品は初期費用数百万円に年間保守費用というものもありますが、中小企業向けに月額5万円程度から利用できる低価格RPAも登場しています。

自社の予算規模に合わせ、必要十分な機能を持つコストパフォーマンスの良い製品を選びましょう。

ステップ3:テスト導入(PoC)で効果を検証する

RPAツールを選定したら、いきなり本番導入せず、小規模なテスト導入(PoC:概念実証)を行いましょう。

- 技術的な検証

- 効果測定

- 現場のフィードバック収集

まず、自社環境でロボットが正しく動作するかを確認し、基幹システムを操作する場合は、画面要素の認識精度や処理速度などをテストしましょう。

技術的な問題が見つかれば、この段階でツールや対象業務の見直しが可能です。

またテストシナリオを実行し、手作業と比べて処理時間がどれほど短縮されたか計測し、RPAによってどれだけ時間削減・コスト削減になるか数値で検証します。

例えば「週5時間削減=年間約250時間節約、時給2,000円換算で年間約50万円削減」といった形で効果を可視化すると、導入判断に役立ちます。

ミスの減少や業務スピード向上といった定性的な効果も含めて評価し、その結果得られたデータはROI(投資対効果)の算出や経営層への報告資料に活用できます。

実際の業務担当者にもテスト運用を体験してもらい、使いやすさや改善要望を集めましょう。

このようにデータに基づく効果検証結果があれば、現場管理者や経営層も本格導入にゴーサインを出しやすくなります。

ステップ4:本格導入と社内定着化のポイント

テスト導入が成功したら、本格導入の段階ですが、焦らず、段階的にスコープを拡大していくことが成功のポイントです。

社内定着化のためには以下の4つの取り組みが効果的です。

- 段階的なスコープ拡大(PoC部門→他部門・他拠点へ横展開)

- 社内教育・研修の実施

- RPA推進チームや担当者の配置

- 運用ルールとメンテナンス計画の策定

安定稼働した部門から他拠点へ横展開し、各段階で課題を解消しながら定着を図りましょう。

例えば「まず本社経理部門でRPA運用を軌道に乗せ、その後支店の経理業務にも展開する」「物流センターAで成功したシナリオをセンターBにも展開する」といったロールアウト戦略が有効です。

同時に、社内教育や操作研修を実施し、誰でも扱える環境づくりを進めることが重要になります。

また、RPA推進担当を配置して運用を管理し、ベンダーや外部サポートの活用でトラブル対応体制を整えることが大切です。

運用ルール(バージョン管理・テスト手順・引き継ぎ方法など)を明確化しておくことで、安定的な運用が可能になります。

このように一度に全社一斉導入ではなくスモールスタートから段階的ロールアウトを図ることで、各段階で課題対策を講じながら安全に拡大できます。

RPA導入時の注意点と失敗を避けるポイント

以下では、RPA導入時に押さえるべき3つの注意点を解説します。

RPA導入には多くのメリットがある一方で、適切な対策を怠ると期待した効果が得られないケースもあります。

これらの課題に事前に備えることで、RPA導入の失敗リスクを大幅に減らすことができるので、ぜひ参考にしてください。

業務変更時のメンテナンス体制を整える

RPAは一度導入して終わりではなく、継続的なメンテナンスが欠かせません。

業務やシステムの変更により、ロボットが正常に動作しないことがあるため、定期的な点検と管理体制を整えることが重要です。

実際に独自アンケート調査では、メンテンナンスに関して以下のような声が見受けられました。

運用が始まってからは、連携しているシステムのUI変更や帳票フォーマットの変更でロボットが頻繁に停止してしまい、その都度メンテナンスが必要になるのが課題です。

サポート体制の重要性を感じました。メンテナンスに手間がかかると思います。

これらの対策方法として、以下の4点が挙げられます。

- 定期メンテナンス日の設定(月次・半期での動作確認)

- 管理台帳の作成(担当者・稼働時間・バージョンの一覧化)

- システム更新情報の収集(事前の停止・動作確認)

- 緊急対応フローの策定(ロボット停止時の代替手順)

これらを実施することで、小さな不具合を早期に発見し、重大なトラブルを防げます。

例えば「毎月末に全ロボットの稼働ログを点検し、異常がないかチェックする」「半年に一度はシナリオ内の操作ステップを見直し、不要になった処理や追加すべき例外処理がないか確認する」などです。

特に管理台帳の整備と緊急時の対応ルールを明確にしておくことで、担当者変更や障害発生時もスムーズに対応可能です。

メンテナンスを通じてロボットを改善していけば、RPAはより精度の高い業務最適化ツールへと進化します。

社内の理解を深め、現場の協力を得る

RPA導入を成功させるには、技術面だけでなく現場の理解と協力が欠かせません。

独自アンケート調査でも、以下のように最初は現場に理解を得るのが難しかったという声が寄せられています。

社内での理解を得られることに苦心しました。

RPAに対して、社内にそれがどのような効果をもたらすのかを理解してもらえる役員が少なかったことで大変でありました。

しかし実際に導入したことで、その効率化でいた数値を役員が見て驚いてくれました。

利益を直接的に生む主のではないので、着実に導入を進めることは結構大変だと思いました。

現場の理解を得るのが難しかった

「自分の仕事がロボットに奪われるのでは」といった不安を解消し、前向きに受け入れてもらうために、以下の3点を意識しましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 一貫したメッセージ発信 | RPAは人員削減ではなく、働き方改革と生産性向上のためであることを明確に伝える |

| 成功事例の共有 | 社内で「残業削減」「ミス減少」などの効果を紹介し、導入のメリットを実感させる |

| 現場の巻き込み | 導入プロセスに現場メンバーを参加させ、教育研修を通じて「自分でも使える」という体験を促す |

これらを実践することで、現場の心理的ハードルが下がり、RPAを自分たちの仕組みとして定着させることができます。

サポート体制の確保と外部リソースを活用する

RPA運用を安定させるには、外部の力を上手に活用することが欠かせません。

実際にRPAを導入した担当者からは、以下のような声も見受けられました。

RPAの動作が想定外のエラーで止まることもあり、IT部門と現場の連携体制やサポートの重要性を強く感じました

何かあった際にサポート体制が重要と実感しました

しかし、中小企業では専任エンジニアを置けない場合も多いため、以下の3つをうまく組み合わせましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| ベンダーサポート | 導入企業向けの窓口や伴走支援を活用し、トラブル時の迅速な対応や定期フォローを受ける |

| 導入コンサルティング | 業務分析からシナリオ設計・運用支援までを外部専門家に依頼し、成果を出してから段階的に内製化する |

| ユーザーコミュニティ | フォーラムや勉強会で他社事例や解決策を共有し、自社に活かす |

また、社内でも「困ったときは相談できる雰囲気」を整えることが大切です。

現場が不具合を隠さず報告できる環境をつくることで、トラブルの長期化を防ぎ、RPAを継続的に成長させる仕組みへと定着させられます。

物流DXの第一歩としてRPAを活用しよう!

物流業界が直面する人手不足・業務過多・ヒューマンエラーといった課題に対し、RPAは短期間・低コストで導入できる現実的なDX手段として注目されています。

24時間休まず正確に稼働させられるため、人間の労働力を補完しつつ業務品質を高め、社員がより価値ある仕事に注力できる環境を整えることが可能です。

中小企業向けの低価格ツールも増え、IT導入補助金などの支援策を活用すれば、導入しやすくなっています。

自社でECサイト運営から配送までを一貫して行っている企業で、受注処理・在庫連携・伝票発行・出荷指示・顧客通知といった日常業務に多くの工数が発生している場合はRPA導入を検討しましょう。

FULLTIMEは、EC事業の受注管理から出荷・配送・請求・レポート作成まで自動化が可能です。

- 出荷指示・伝票発行の手作業がゼロに

- 出荷リードタイムの短縮

- 入力ミスの削減によるクレーム防止

- スタッフの残業時間削減

EC運営と物流管理の両立に悩む企業でも、現場を止めずに自動化を進められるのが特徴です。

人手不足や過重労働に左右されない持続可能な物流体制と、社員が本来の力を発揮できる生産性の高い職場を実現するためにも、ぜひ一度ご相談ください。