RPAの種類を徹底解説!サーバー型・デスクトップ型・クラウド型の違いと選び方

業務効率化のためRPAが気になるものの、「どれを選べばよいか分からない」「導入コストや運用方法が不安」と感じる方も多いでしょう。

そこで本記事では、サーバー型・デスクトップ型・クラウド型のRPAそれぞれの特徴やメリット・デメリットを分かりやすく解説します。

記事を読むことで、自社の業務や規模に合ったRPAの種類を短時間で理解できるでしょう。

また、選定ポイントや人気のRPAツールも確認できるため、意思決定の参考にしてください。

RPA導入を検討する上での不安や疑問を解消し、自信を持って次のステップに進める内容です。

FULLTIMEにご相談ください

RPA導入を検討しているものの、種類や運用方法に不安がある場合、まずは無料相談で専門家に相談するのがおすすめです。

FULLTIMEでは、EC業務に特化したRPAを導入から運用までサポートしています。

少人数チームでも扱いやすく、受注処理や顧客対応の自動化を短期間で体験可能です。

また、必要に応じて以下のポイントも確認できます。

- 他のECシステムとの連携の可否

- 導入による業務効率化の効果

- 自社に最適なRPAの選定アドバイス

無料相談を活用し、不安を解消しながらRPA導入の第一歩を踏み出しましょう。

\お気軽にご相談ください/

RPAとは何の略?意味や基本的な仕組みを解説

RPAとは「Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)」の略です。

人がパソコン上で行う定型的な操作をソフトウェアロボットが代行する仕組みを指します。

従来、受発注・請求処理・データ転記といった業務は人の手作業に依存してきました。

しかしRPAを導入することで、キーボード入力やマウスクリックといった操作を正確かつ高速に実行できます。

ルールが明確に定義された業務を高速かつ正確に実行できる点がRPAの最大の特徴です。

RPAが解決できる業務課題

RPAが得意とするのは、繰り返し性が高くルールが明確な業務です。

判断が不要で手順があらかじめ決まっている業務であれば、導入効果を短期間で実感できるでしょう。

代表的な業務とRPA導入による効果は、以下の通りです。

| 業務課題 | 導入効果 |

|---|---|

| データ入力・転記(受注→基幹システム) | ・入力ミス削減 ・処理スピード向上 |

| レポート作成(月次報告、会計集計) | 作成工数を短縮し、分析時間を確保 |

| システム間のデータ同期(EC・在庫・会計) | ・手作業の削減 ・リアルタイム反映 |

| Webからの情報収集(価格調査、商品情報) | 定期取得の自動化で調査精度向上 |

| メールやファイルの整理 | ・通知漏れ防止 ・管理の安定化 |

たとえば、中堅〜大手企業でよく見られる課題にシステム間のデータ転記があります。

基幹システムがレガシーでAPI連携が難しい場合でも、RPAは画面操作を模倣することで人間と同じようにデータを移し替えることが可能です。

また、請求処理や在庫照合など、時間がかかる上にミスが許されない業務にも向いています。

こうした課題に共通するのは以下のような条件です。

- 頻度が高い

- 手順が定型的

- 人の介入が少ない

逆に、判断が複雑な業務や頻繁に手順が変わる業務は、RPAには向きません。

RPAを導入する際は、「処理量が多く手作業だと負担が大きいが、ルール化しやすい業務」を対象に選びましょう。

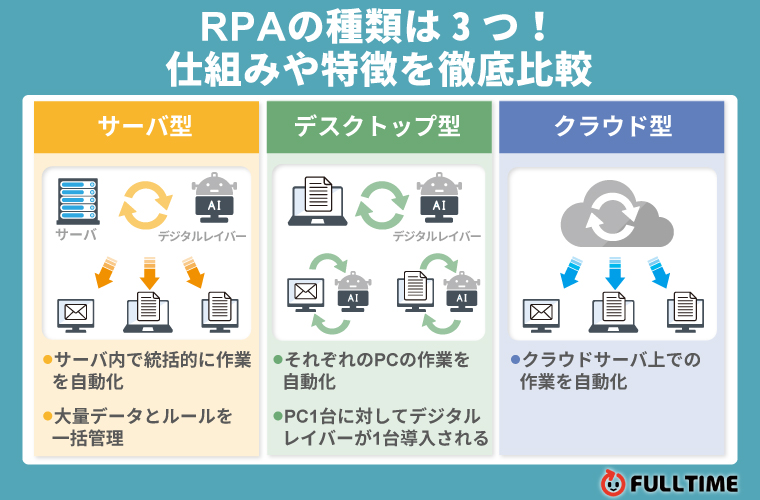

RPAの種類は3つ!仕組みや特徴を徹底比較【比較表付き】

RPAには大きく分けて以下の3種類があります。

それぞれ導入形態・コスト・適した企業規模が異なるため、自社の状況に合わせて検討することが重要です。

以下では、仕組みと特徴を整理し、比較表で分かりやすくまとめました。

RPA種類別比較表

| 種類 | 特徴 | コスト感 | 適した企業規模・導入シーン | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|---|

| サーバー型 | サーバー上で集中管理し、複数ロボットを制御 | 高 | 大企業・全社的プロジェクト | ・セキュリティ・ガバナンス強化 ・全体最適 | ・導入期間が長い ・初期投資が大きい |

| デスクトップ型 | 各PCに導入して利用 | 低〜中 | 部署単位・特定業務の改善 | ・導入が簡単 ・即効性あり | 台数が増えると管理が煩雑 |

| クラウド型 | クラウド上で稼働、インストール不要 | 中 | 中小企業・スモールスタート | ・初期投資が少ない ・スピード導入 | ・サービス依存度が高い ・柔軟性に制限あり |

RPAは、どの種類を導入するかで投資規模や効果の出方が大きく変わります。

特に中堅〜大手企業は、長期的な全社展開も視野に入れるべきでしょう。

比較表を参考に、自社の課題や目的に照らして適したタイプを選んでみてください。

状況別おすすめタイプ

- まずは小規模から始めたい企業

⇒デスクトップ型・クラウド型 - 全社的な自動化基盤を築きたい企業

⇒サーバー型 - 初期コストを抑えてスピード導入したい企業

⇒クラウド型

比較表を見てもどれが自社に合うのか分からない方は、専門家のサポートをご活用ください。

\無料でご相談いただけます/

サーバー型RPAの特徴

サーバー型RPAは、企業のサーバー環境に導入して複数のロボットを集中管理するRPAです。

以下では、サーバー型RPAの具体的なメリット・留意点を4つの観点から解説します。

全社的な自動化を前提に設計されているため、大規模なプロジェクトや基幹システムを含む業務の自動化に強みがあります。

セキュリティやガバナンスの確保に優れる一方で、導入や運用にかかるコストが高めである点に注意しましょう。

大規模業務対応

サーバー型RPAは、複数部署や全社規模の業務を一括管理できる点が大きな強みです。

サーバー上でロボットを集中制御するため、数十〜数百単位のロボットを効率的に稼働させられます。

日次・月次のバッチ処理や、基幹業務システムと周辺システムをまたいだ大規模なデータ連携にもおすすめです。

特に、大企業で求められる「標準化された業務プロセスを安定的に自動化する」という要件に合致しやすいです。

スモールスタートではなく、全社展開を前提とした自動化基盤を構築したい場合に向いています。

高セキュリティ

サーバー型RPAは、ロボットを一元管理する仕組みを持つため、アクセス権限や実行履歴の監査といったセキュリティ面を徹底できます。

ユーザーごとにアクセス制御を行ったり、稼働ログを記録して内部統制に活用したりできるのが利点です。

また、金融業界や公共機関のようにセキュリティ基準が厳しい組織でも採用されやすく、法令遵守や監査対応の観点からも安心して運用できます。

PCごとに導入するデスクトップ型と比べて、情報漏えいリスクの低減や統制の取りやすさに優れているといえるでしょう。

大量データ処理

サーバー型RPAはサーバーリソースを活用できるため、膨大なデータを高速に処理できる点も特徴です。

たとえば、以下のような人手では非現実的な業務でも安定的に実行可能です。

- 数百万件単位の取引データ集計

- ECサイトの大量受注処理

また、スケジューリングによる夜間・休日の無人稼働も可能です。

業務時間外に大量の処理を完了させることで、翌営業日に成果を反映できる点も大きなメリットといえます。

導入コスト・運用コストが高め

サーバー型RPAは強力な機能を持つ一方で、導入・運用コストは他のRPAと比べて高額です。

以下のような要素が必要になるため、数百万円〜数千万円規模の投資が必要になるケースもあります。

- ライセンス費用

- サーバー環境の構築・運用

- 管理者の配置

さらに、システム全体を統括する運用体制を整える必要があり、情報システム部門や専任チームによる管理が不可欠です。

中小規模の組織や限定的な業務改善には不向きであり、全社的な業務効率化を推進するプロジェクトに適したRPAといえます。

デスクトップ型(クライアント型)RPAの特徴

デスクトップ型RPAは、従業員のパソコンに直接インストールして利用するタイプのRPAです。

以下では、デスクトップ型RPAの特徴を4つの観点から解説します。

部門単位や個人単位での導入に適しており、比較的スモールスタートしやすいのが特徴です。

導入コストが低めで、プログラミング知識を持たない担当者でも活用できるため、まずは限定的な業務の自動化から始めたい企業も選びやすいでしょう。

部門・個人単位で導入可能

デスクトップ型RPAは、個々のパソコンに導入して利用するため、特定の部署や担当者が扱う業務の自動化に適しています。

たとえば、以下のような部門内で閉じる業務で力を発揮します。

- 経理部門の請求書処理

- 人事部門の勤怠データ整理

また、全社的な合意形成や大規模なシステム導入を必要としないため、担当部署が独自に導入を進めやすい点もメリットです。

小規模な業務改善から始め、徐々に他部門へ横展開するケースも少なくありません。

プログラミング知識が不要

デスクトップ型RPAの多くは、画面操作を記録・再生する仕組みを採用しており、プログラミング知識がなくても利用できます。

ユーザーが実際に行う操作を記録し、それを自動的に繰り返すことで業務を効率化するため、現場担当者が自らロボットを作成できる点が大きな利点です。

特に「自分の業務を自分で自動化したい」というニーズにマッチしており、現場主導での業務改善を推進する際に有効です。

導入コストが低め

サーバー型と比較すると、デスクトップ型RPAはライセンス費用や導入コストを抑えられます。

数十万円程度から導入できるケースもあり、中小規模の企業でも予算を大きくかけずに始められる点が魅力です。

また、既存のパソコンに直接インストールできるため、専用のサーバー構築や大規模なシステム改修も不要です。

初期投資を抑えて短期間で効果を実感できることから、まずは小さく試して成果を確認したい企業に向いています。

業務範囲に限りあり

デスクトップ型RPAはあくまで個人や部門レベルでの自動化が中心となり、全社的に統制された仕組みには向いていません。

ロボットの管理や実行環境が分散しやすいため、導入部門が増えるにつれて以下が顕在化する可能性があります。

- 管理の煩雑さ

- セキュリティリスク

また、大規模なデータ処理や複雑なシステム間連携を求める業務には不向きであり、用途は限定的です。

全社展開を見据える場合は、サーバー型やクラウド型との組み合わせを検討しましょう。

クラウド型RPAの特徴

クラウド型RPAは、Webブラウザやクラウドサービスを活用する業務に特化しているRPAです。

以下では、 クラウド型RPAの特徴を4つの観点から解説します。

クラウド型RPAが気になる場合は、自社業務に合うかどうか判断してみてください。

ブラウザやクラウドサービス上の作業を自動化

クラウド型RPAは、Webブラウザやクラウドサービス上で行う定型作業を自動化するのに適しています。

たとえば、以下のような作業が挙げられます。

- Web上の受注データ取得

- クラウド型会計ソフトへの転記

- SaaS間のデータ連携な

インストール型RPAのようにPCごとの設定が不要なため、複数拠点やリモートワーク環境でも効率的に運用できます。

また、ブラウザベースの作業が中心の業務に特化しているため、既存のクラウドサービスを活用する企業にとって導入メリットが大きいRPAです。

インストール不要・保守が簡単

クラウド型RPAは、サーバーやクライアントPCへの個別インストールが不要で、管理は基本的にクラウド上で完結します。

導入やバージョンアップ時の手間が少なく、保守作業も簡単です。

IT部門のリソースが限られている場合でも、スムーズに運用を開始できます。

また、定期的なアップデートやセキュリティ対応もサービス提供者側で行われることが多く、自社での運用負荷を軽減できます。

スモールスタートが可能

クラウド型RPAは初期投資が比較的少なく、少人数のチームや一部業務から試行的に導入することが可能です。

これにより、効果を確認しながら段階的に運用範囲を広げられます。

たとえば、特定部署での定型業務自動化を試し、成果が確認できたら全社展開に進めるといったスモールスタート戦略に適しているでしょう。

初期の検証フェーズでも導入コストやリスクを抑えられる点が大きなメリットです。

中小〜大企業向けの柔軟性

クラウド型RPAは、規模に応じた柔軟な運用が可能です。

ユーザー数や処理量に応じてライセンスやリソースを調整できるため、中小企業でも導入しやすく、大企業では複数拠点や部門をまたいだ運用にも対応できます。

また、クラウド上での管理により、遠隔地やリモートワーク環境でも統一した運用ルールを適用でき、全社的な業務改善プロジェクトに活用しやすい特性があります。

自社に合ったRPAの種類の選び方【目的別】

以下では、企業規模や目的別に適したRPAの種類と活用ポイントをまとめました。

RPAは種類ごとに適した企業規模や業務目的が異なります。

自社の状況に応じた選択を行うことで、導入効果を最大化し、運用負荷を抑えましょう。

小規模・スタートアップ企業向け

小規模企業やスタートアップでは、初期投資を抑えつつ、少人数で運用できるRPAが適しています。

クラウド型RPAは、インストール不要で導入が簡単なため、小規模チームでもすぐに活用可能です。

少量の業務を自動化して効果を確認した後、必要に応じて範囲を拡張できます。

まずは定型業務の自動化から始め、成果を見ながら徐々に導入範囲を広げるスモールスタート戦略におすすめです。

中堅企業・拡張性重視の企業向け

中堅企業では、成長や業務量の増加に伴う拡張性を重視したRPA選定が求められます。

デスクトップ型RPAは、個々のPCでの作業自動化に適しており、部門ごとに段階的に導入可能です。

一方、クラウド型RPAと組み合わせることで、複数部署や拠点にまたがる業務も効率化できます。

拡張性を意識し、将来的な全社展開を見据えたライセンス管理や運用ルールの策定が重要です。

大企業・全社導入向け

大企業での全社導入を目指す場合は、サーバー型RPAがおすすめです。

サーバー型は中央管理が可能で、大量の業務や複数部署にまたがる自動化を効率的に運用できます。

運用ルールを統一しやすく、導入後の監視・保守も集中管理できる点がメリットです。

初期設定やIT部門のリソースは必要ですが、全社規模での安定運用や高度な業務統制に向いています。

高度機能を重視する企業向け

高度な機能や複雑な業務自動化を求める場合は、以下のRPAが適しています。

たとえば、AI連携によるデータ抽出や条件分岐の多い業務、他システムとの複雑な統合が必要な場合に向いています。

導入には専門知識やIT部門の協力が必要ですが、正確性や自動化範囲の広さに優れており、大規模かつ高度な業務改善プロジェクトで効果を発揮するでしょう。

人気のRPAツール一覧【種類別】

以下では、種類別に代表的なツールを整理し、特徴や導入メリットをご紹介します。

自社の業務や規模に合ったツール選定の参考にしてください。

サーバー型RPA

サーバー型RPAは、企業全体での統合管理や大量業務の自動化に適しています。

代表的なツールは以下の通りです。

| Blue Prism | 金融機関での導入実績多数 |

| BizRobo! | 1ライセンスで複数のRPAを稼働できる |

サーバー型は導入にIT部門の協力が必要ですが、大量データや複雑な業務の自動化に適しています。

デスクトップ型RPA

デスクトップ型RPAは、個々のPCで行う定型作業を自動化するツールです。

代表的なツールは以下の通りです。

| WinActor | パソコン1台から導入が可能 |

| UiPath(個人ライセンス) | 削減できた時間・コストも確認できる |

| Power Automate | Windowsユーザーなら無料で利用可能 |

デスクトップ型RPAは、少人数チームの効率化に役立ちます。

クラウド型RPA

クラウド型RPAは、Webブラウザやクラウドサービス上の作業を自動化し、インストール不要で運用できる点が特徴です。

代表的なツールは以下の通りです。

| Coopel | チュートリアル機能が搭載 |

| AUTORO | 多⼈数でのアクセスが可能 |

| Automation | AIを活用したRPAプラットフォーム |

初期投資を抑えつつスモールスタートが可能で、リモートワーク環境でも効率的に運用できます。

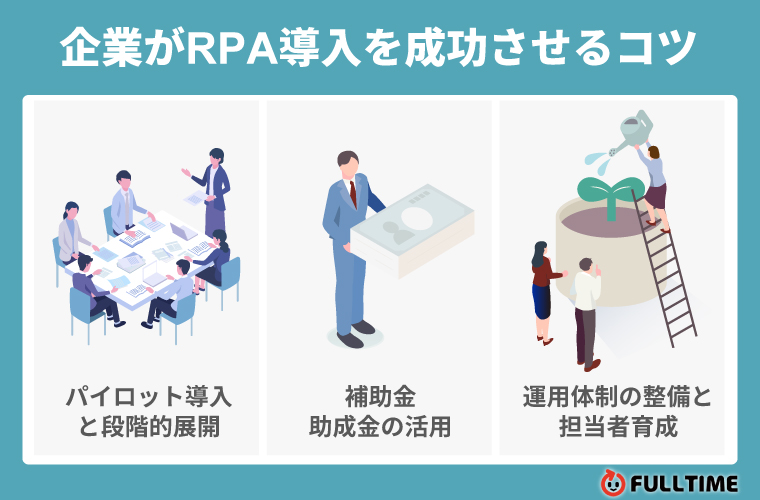

企業がRPA導入を成功させるコツ

以下では、トラブルを避けるための具体的なコツを解説します。

RPAを導入する際には、単にツールを導入するだけでなく、計画的な運用や社内体制の整備が重要です。

種類や費用が自社に合っているか確認

RPAツールは種類によって自動化できるシステムが異なり、それぞれ得意不得意があるので自社に合ってるかの判断が大切です。

もちろん費用対効果の予測など、予算との折り合いも重要。

RPAにはパソコン1台からスタートできるものから大規模なサーバー型など、求める機能に応じてコストが大きく変わります。

不必要な機能が搭載されたRPAの導入は生産性や費用対効果を損なうリスクがあるため、RPAツールは慎重に選ぶようにしましょう。

RPAに適した業務を選定

RPAを利用する上で、適した業務と適さない業務があります。

例えばデータ入力や顧客情報管理、経費処理など定型化された業務が自動化に適していますが、チラシのデザインの校正や個別の問い合わせへの対応などはRPAでの自動化には不向きです。

適さない業務の自動化は工数ばかりかかって、RPAの機能を十分に発揮できない可能性が高くおすすめできません。

RPAを導入する前に自社のどういった業務が自動化に適しているか洗い出すようにしてください。

パイロット導入と段階的展開

RPA導入は、まず特定の部署や業務でパイロット運用を行いましょう。

小規模で試行することで、業務自動化の効果や課題を把握できます。

結果を基に改善を加え、段階的に導入範囲を拡大することで、全社的な展開でも安定した運用が可能になります。

スモールスタートによる段階的展開は、リスクを抑えつつ、導入効果を短期間で確認できる方法です。

補助金・助成金の活用

RPA導入には初期投資がかかるため、国や自治体が提供する補助金・助成金の活用も検討すると効果的です。

たとえば、IT導入補助金を活用することで、ツール購入や導入コンサルティング費用の一部を補助してもらえます。

申請条件や対象業務は制度ごとに異なるため、計画的に活用することで、導入コストを抑えつつ効率的にプロジェクトを進められます。

運用体制の整備と担当者育成

RPAを安定して運用するには、社内での明確な運用体制と担当者の育成が欠かせません。

運用ルールや管理フローを整備し、操作担当者だけでなく監視や改善を行うメンバーを育成しましょう。

また、導入後も定期的に運用状況をレビューし、業務やツールの改善を行うことでRPAの効果を長期的に維持できます。

無料トライアルでまずはRPAの導入を体験

RPA導入の第一歩として、無料トライアルを活用することは効果的です。

トライアル期間中に自社の定型業務で実際に自動化を試すことで、操作性や業務適合性を短期間で確認できます。

初期投資を抑えながら、チーム内で評価や改善点を共有できるため、導入リスクを抑えられるでしょう。

特に意思決定寸前の担当者にとって、自社業務にRPAがフィットするかを判断できる機会です。

まずは少数の業務で試し、効果や課題を実感することで、全社導入に向けた説得材料としても活用できます。

\EC業務の効率化ならお任せください/