RPAとマクロの違いは?適した自動化ツールを見つける判断軸と導入戦略を解説

「毎日の単純作業が多くて時間が足りない」

「業務の自動化を進めたいけど、RPAとマクロの違いがわからず選べずにいる」

上記のような悩みを抱える企業や担当者は少なくありません。

RPAとマクロはどちらも業務の自動化に役立ちますが、仕組みや使いどころは異なります。

そこでこの記事では、具体的な違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説します。

それぞれの特徴や運用上の相違点を明確にし、自社に合った自動化ツールを選びましょう。

部門全体の業務を見直したい・属人化しない自動化の仕組みを作りたい方は、ぜひご一読ください。

「FULLTIME」をご活用ください

EC業務は注文や変更が頻繁で複雑なため、マクロだけでは対応が難しいことも多いです。

そんな時は、EC業務に特化したRPAツール「FULLTIME」へご相談ください。

【FULLTIMEの特徴】

- EC業務特化の自動化設計

- 専門エンジニアが開発・保守を担当

- 業務フローに合わせたカスタマイズが可能

- 稼働後のサポートも充実

導入いただくことで業務時間および負担の軽減や、人為的ミスの抑制と品質向上につながります。

また、マクロとRPAの違いで迷われている場合でも、FULLTIMEなら安心してご相談いただけます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

\ 継続利用率97.8% /

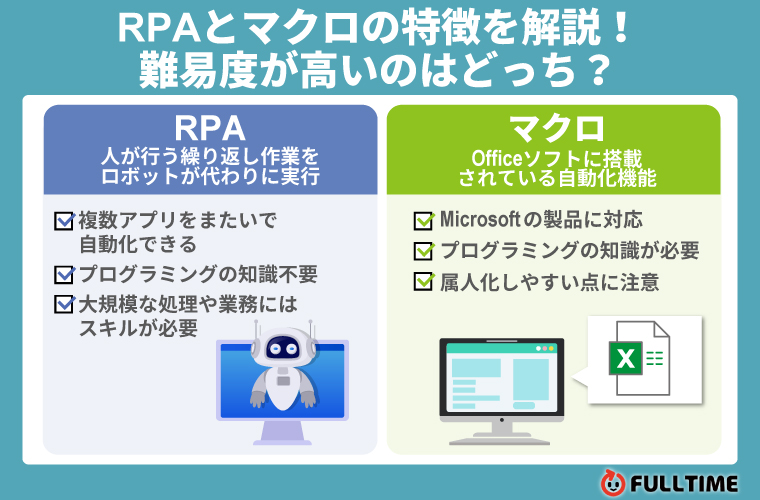

RPAとマクロの特徴を解説!難易度が高いのはどっち?

以下では、それぞれのツールがどういったものなのか、基本的な特徴をご紹介します。

業務の自動化を考える際、RPAとマクロのどちらを使うべきか悩む方はぜひ参考にしてください。

RPAとは

RPAは、複数アプリをまたいで自動化できる直感操作が特徴のツールです。

パソコン上で人が行う繰り返し作業を、ソフトウェアのロボットが代わりに実行してくれる仕組みです。

たとえば、以下のような操作を自動化できます。

- Excelに入力されたデータを社内システムへ転記する

- Webサイトから情報を取得して、ファイルに保存する

- メールを開き、添付ファイルを保存する

RPAツールの多くは、ドラッグ&ドロップで操作フローを作れる画面設計になっています。

プログラミングの知識がなくても使いやすいのが魅力です。

ただし、大規模な処理や分岐の多い業務を自動化する場合は、ある程度の論理的思考や設計力が必要になります。

企業によってはクラウド型やサーバー型のRPAを導入し、複数部門にまたがる業務の効率化に活用しているケースもあります。

FULLTIMEの場合は、汎用的なRPAツールではカバーしきれないEC通販特有の複雑な業務フローにも強いのが特徴です。

複数システムを横断する作業でも、EC業務に詳しいエンジニアがロボットを設計・開発するので、現場に合わせた形で自動化できます。

導入前の業務洗い出しから本番稼働後の改善まで、伴走サポートするため、初めてRPAを導入する企業でも安心です。

\ 導入前~導入後までサポートあり /

マクロ(VBA)とは

マクロは、ExcelやWordなどのOfficeソフトに搭載されている自動化機能です。

特にExcelでは「VBA」というプログラミング言語を使って、作業の手順を記録・実行できます。

以下のようなExcel内で完結する業務に適しています。

- 毎日同じ形式のデータをコピーして別シートに貼り付ける

- 大量のデータを自動で並び替える

- 特定の条件でフィルターをかける

ただし、VBAはコードを自分で書く必要があるため、基本的なプログラミングスキルが必要になります。

また、作った人しか内容を把握していないと、保守や修正がしづらくなるリスクもあるため注意が必要です。

RPAとマクロの違いを徹底比較

業務自動化の手段として注目される「RPA」と「マクロ」は一見似ているように見えますが、以下のような違いがあります。

業務全体をどう自動化・標準化するかという視点で選定することが重要です。

自動化対象・適用範囲

RPAは、複数のアプリやシステムをまたいだ業務を自動化できます。

たとえば、以下のような一連の処理を1つのシナリオとして自動化可能です。

- メール添付のCSVファイルをダウンロード

- ファイルの中身を確認して社内の業務システムに転記

- 結果をExcelにまとめて、上司にメール送信

一方マクロは、基本的に以下のようなExcelの中だけが対象です。

- 入力されたデータを自動で並べ替える

- 複数のシートを統合する

- グラフやレポートを生成する

マクロは1アプリ完結型、RPAは複数業務横断型の自動化に向いています。

処理できるデータ量

RPAは大量データの処理に向いています。

1日あたり数万件の売上データを処理する業務でも安定して実行可能です。

クラウド環境や専用サーバーで動かせるため、PCの性能に左右されにくく、同時並行処理もできます。

反対にマクロは、基本的に個人のPC上でExcelを操作する仕組みです。

5万件以上のデータを扱うと動作が遅くなる・フリーズするといった問題が起こることがあります。

プログラミング知識の要否

RPAは初心者にも扱いやすい設計です。

たとえば画面上の「ここをクリック」「次にこれをコピー」という操作をそのまま記録する機能があり、手順ベースで直感的にシナリオを作れます。

マウス操作や入力項目をドラッグ&ドロップでつなげるだけでも、実用的な自動化が実現します。

一方マクロは、VBAコードを自分で書いていく必要があり、プログラミング言語の理解が必須です。

「If A1の値が10より大きければ、B1に”OK”と表示する」といった処理を書くには、If文やRangeオブジェクトの使い方を知っていなければなりません。

社内にITに強い人材がいない場合は、RPAのほうが導入障壁は低いと言えます。

導入・運用にかかるコスト

マクロは無料で使えますが、RPAは導入コストがかかります。

Excelのマクロ機能はMicrosoft Officeに標準搭載されており、追加費用はかかりません。

ただし、学習や保守に時間を割く必要がある点に注意が必要です。

一方RPAは、製品によっても異なりますが、導入から運用までにコストがかかります。

- 初期費用:20〜100万円前後

- 年間ライセンス費:数十万円〜

- 導入支援コンサル:オプションで10万円〜

ただし、費用をかける分だけ、高度な自動化や業務全体の効率化が可能です。

他システムとの連携

RPAは業務システムやWebサービスと柔軟に連携できます。

たとえば、以下のような連携が実現可能です。

- 販売管理システムにログインして在庫データを取得

- クラウド会計ソフトに売上伝票を自動で登録

- Webから価格情報を取得し、Excelに反映

マクロでもOutlookと連携してメールを送ることは可能ですが、業務システムとの連携は基本的にAPIの知識やカスタム開発が必要です。

導入後のサポート体制

RPAは、以下のようなサポート体制が整っているサービスがあります。

- 導入時の操作説明

- トラブル時のサポート窓口

- ユーザー向けの勉強会・オンラインセミナー

初めて導入する企業にとっては、誰に聞けばいいかわかる安心感が大きなメリットです。

マクロの場合は、作成者が退職してしまうと「誰も中身がわからない」状況にもなりがちで、属人化のリスクが高い点には注意が必要です。

RPAとマクロの共通点

RPAとマクロは異なるツールですが、業務の自動化を実現する点で共通しています。

どちらも手作業の繰り返しを減らすことで、ミスを防ぎ業務効率を高めるための手段です。

- 定型業務の自動化に適している

- ヒューマンエラーの削減に効果的

- 業務プロセスの見直しを促す

- 初期設定や構築には知識が必要

いずれもルール化された定型業務の自動化を得意とし、作業時間の短縮やヒューマンエラーの削減に期待できます。

導入にあたって業務フローの見直しが必要となるため、自然と業務改善のきっかけにもなります。

導入時には操作技術と同時に、業務全体を見る視点が求められる点も共通点でしょう。

RPAとマクロの選び方!自社に最適なのはどっち?

RPAとマクロのどちらが最適かは、業務の内容・規模・ツールを使う人のスキルによります。

「今ある業務をとにかく自動化したい」ではなく、「どの業務を誰がどう改善したいのか」から考えましょう。

以下では、それぞれのツールがどんな業務に向いているかを具体的に解説します。

自社の業務を俯瞰して、どの自動化手段が自然にフィットするか検討しましょう。

RPAが向いている業務

RPAは複数のアプリを横断する定型業務や、手作業で時間がかかるワークに適しています。

効果に期待できる業務は以下の通りです。

RPAは決まった手順で複数のソフトをまたいで操作するパターンに強く、業務プロセス全体を自動化したいケースに向いています。

また視覚的にわかりやすく直感的な操作が中心であるため、エンジニア以外のスタッフが取り組みやすい点もメリットです。

マクロが向いている業務

マクロは、Excel内で完結する業務やシンプルな処理を繰り返す作業に強みがあります。

活用できる業務は以下の通りです。

- 毎月の売上データを自動でグラフ化・資料作成

- 複数のシートを統合してレポートを出力

- 入力フォーマットのチェックや修正処理

- 手入力の集計作業をワンクリックで実行するボタン設置

マクロは無料で使えるため、中小規模のExcel業務を効率化したい場合におすすめです。

ただしVBAの知識が必要なため、コードを読み書きできる担当者がいることが前提になります。

RPAとマクロを組み合わせるのもおすすめ

RPAとマクロはそれぞれ得意分野が異なるため、業務の自動化を効率的に進めるには組み合わせて使うのも一つの選択肢です。

たとえば、以下のような流れで活用すると、より複雑な業務自動化を実現できます。

- マクロでエクセルのデータ処理を自動化する

- 結果をRPAが他のシステムに連携・入力する

また、マクロを活用しながら段階的にRPAを導入することで、急激な環境変化による混乱を避け、運用負荷を軽減できます。

自動化の属人化を防ぐためには、両ツールの管理体制や運用ルールを整備しましょう。

良いところを活かしつつ組み合わせることで、業務効率化をより戦略的かつ効果的に推進することが可能です。

RPA導入の具体的なステップとポイント

RPAを導入する際は、計画的に以下のステップを踏みましょう。

- 業務の洗い出しと評価

- RPAツールの選定

- 運用体制の構築

- 継続的な改善

まずは自動化できる作業をリストアップし、どの作業が業務効率化に貢献するかを評価します。

洗い出した後は、以下の点を考慮し、自社に最適なツールを選びましょう。

- 導入コスト

- 操作のしやすさ

- サポート体制

- 将来的な拡張性

初めての場合はトライアルやデモを利用して、実務に合うかを確認するのがおすすめです。

また、導入後は担当者への操作教育や運用ルールの整備を行い、安定した運用環境を作ります。

属人化を防ぐため、作業手順のドキュメント化や定期的な見直しも重要です。

さらに、業務やシステムの変更に柔軟に対応できるよう、RPAの適用範囲を段階的に拡大しながら改善活動を継続的に行ってください。

これらのステップを押さえて進めることで、RPA導入の成功率を高め、業務効率化の実現につなげることが可能です。

RPAの導入なら「FULLTIME」にお任せください

RPA導入を検討している企業にとって、初めての取り組みは不安がつきものです。

そんな時は、100社以上のEC通販企業でRPA導入支援の実績を持っている「FULLTIME」にお任せください。

RPAの導入から運用、導入後のサポートまで一貫してサポートいたします。

ヒアリング後、業務内容に適した自動化プランをご提案するため、専門知識がなくても安心です。

また、担当者がスムーズに運用できる環境を整備することで、業務の属人化を防ぎ、効率的な業務運用を実現します。

RPAを活用した業務効率化を成功させたい場合は、ぜひFULLTIMEにご相談ください。

RPAを導入した企業の活用事例

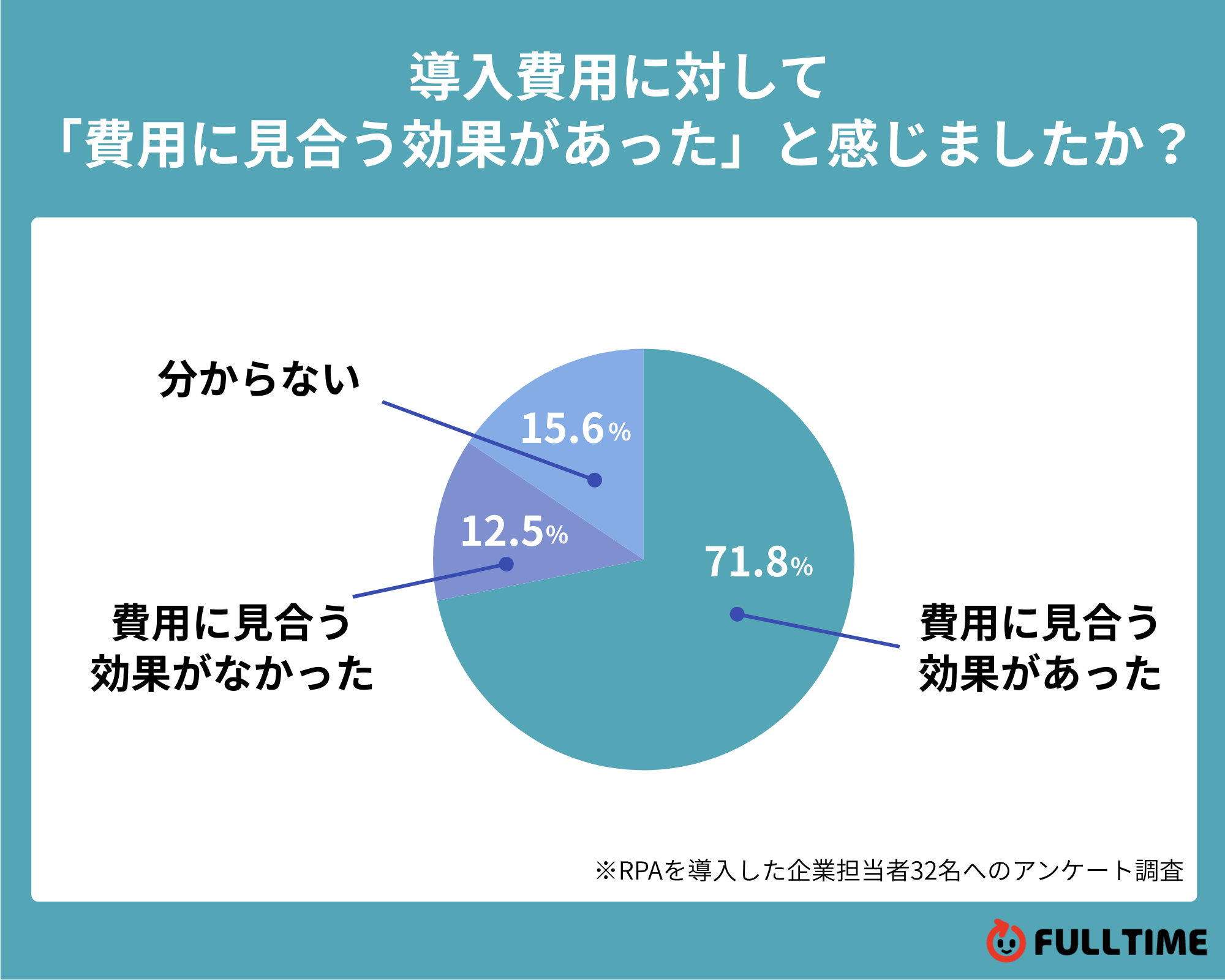

RPAを導入した企業関係者32名を対象に実施した独自アンケート調査では、導入後に費用に見合う効果を感じたと答えた担当者は71.8%という結果でした。

RPAツールを実際に導入するには、業務で抱えている課題の洗い出しとRPAツールに活用方法を明確にすることが重要。

以下では、株式会社テキトウ様が運営する「オンラインショップBiii」におけるRPA導入による業務効率化の成功事例をご紹介します。

株式会社テキトウ様では、RPA導入当時、4名の少数精鋭でECサイトを運営されていました。

その中で担当領域を越えて、メンバー間の業務内容や目的を理解することが難しい課題を抱えていました。

そうした課題を解決するため、弊社では以下のRPAツールの導入を支援させていただきました。

- 継続率、残存率集計ロボット

- 売上集計ロボット

- 広告集計ロボット

- 解約集計ロボット

- 代引き配送結果集計、リスト更新ロボット

その結果、これまで週1回しか実施できなかった集計作業が毎日リアルタイムで更新できるようになりました。

また月間で約50~60時間の作業時間削減を達成し、数値をより細かく深く分析できる環境が整っています。

さらに集計する作業に割いていたリソースが削減されたことで、集計結果を基にした運用検討やPDCAサイクルの推進に充てられ、業務の質的向上にもつながっています。

RPA導入によって属人化しがちな業務を効率化し、組織全体の連携強化と戦略的な業務遂行を支援した活用例です。

\ まだまだたくさん!導入事例あります! /

RPAとマクロを戦略的に選択して業務効率化を成功させよう

RPAとマクロはそれぞれ得意分野が異なるため、業務内容に応じて戦略的に使い分けることが重要です。

- RPA:複数のシステムを横断する作業、複雑な業務プロセス

- マクロ:エクセル内の定型作業

業務の自動化を成功させるためにも、まず自社の業務プロセスを詳しく分析し、どの部分にどちらの導入が効果的かを見極めることが大切です。

さらに、両者を組み合わせて使うことで、より幅広い業務に対応できる自動化基盤を構築できます。

特にEC通販のように注文処理・与信確認・キャンセル対応など、複数システムをまたぐ業務は「FULLTIME」をご活用ください。

10年以上EC通販を支援してきたエンジニアがロボットの設計から修正までを担当し、コンサルタントが導入前から稼働後まで伴走サポートします。

自社の業務を最適化できるツールを取り入れることで、人にしかできない仕事に集中できる環境を実現しましょう。

\ EC業務の自動化に特化 /