RPA導入に失敗する5つの原因と対策!失敗しないためのコツをプロが解説

業務の効率化を目的として、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入する企業が増えています。

一方で、「思ったような効果が得られなかった」「現場に定着しなかった」といった失敗例も少なくありません。

RPA導入で失敗する原因は、導入前の準備不足や運用体制の不備にあることが多いです。

この記事では、RPA導入で失敗する原因を明らかにするとともに、失敗を防ぐための対策や導入のコツをわかりやすく解説します。

初めてRPAを導入する人はもちろん、過去に導入でつまずいた経験のある人も、ぜひ最後までご覧ください。

「自社に本当にRPAが必要か分からない」「どの業務に適用すべきか判断が難しい」と感じたら、まずはプロに相談してみませんか?

FULLTIMEでは、現場目線での業務分析から運用体制の構築、定着化支援まで、RPA導入をトータルサポートしています。

多数の企業を支援してきた経験をもとに、失敗しない導入プランをご提案します。

まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせください。

\EC業務をもっと効率的に!/

RPA導入でよくある失敗事例

以下では、企業が実際に陥りがちな失敗パターンを紹介します。

RPAは活用できれば業務効率化の大きな武器になりますが、導入後に上記が起きてしまうと、かえって業務の停滞を招く恐れがあるため注意しましょう。

形骸化してしまう

運用の仕組みが整っていなかったり、現場に浸透しきれなかったりすると、数カ月で使われなくなってしまうケースがあります。

たとえば、以下のように誰も使っていないツールになってしまうといった例です。

- 経費精算や勤怠チェックなど単純な業務に対してロボットを導入

- 業務フローの変更や担当者の異動によってメンテナンスが放置される

このような状態になると、「RPAは使えない」という誤解が社内に広がり、今後の改善施策に対する意欲までも低下しかねません。

ブラックボックス化してしまう

一部の人に任せきりにしてしまうと、ロボットの処理内容が共有されずにブラックボックス化してしまうことがあります。

たとえば、詳しいフローを把握している人が少ないと、以下のような状況が考えられます。

- Excelファイルのマクロ操作や受発注システムへの入力作業を自動化

- 担当者が異動・退職し、誰もメンテナンスができなくなってしまう

結果として、軽微なエラーやシステム変更に誰も対応できず、ロボットが停止し業務が滞るケースも。

情報共有が不十分であると、想定を超える業務リスクにつながる可能性があります。

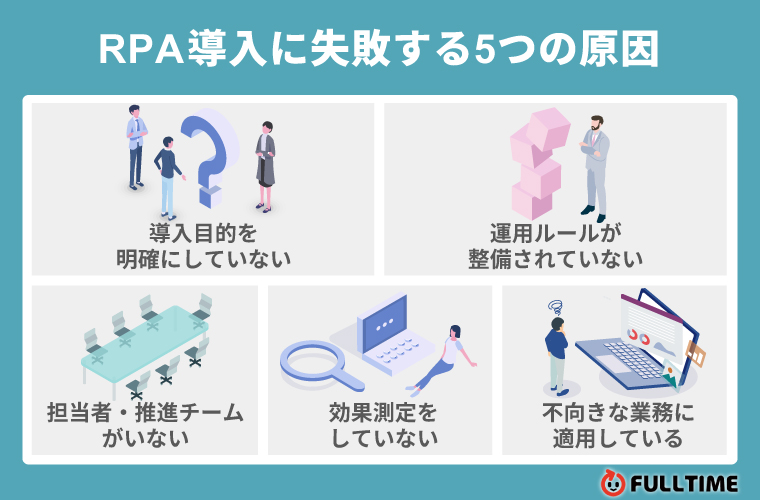

RPA導入に失敗する5つの原因

RPAは効率化を実現できるツールですが、導入にあたって準備が不十分だと、期待した効果が得られずに終わることもあります。

RPA導入時に多くの企業が陥りがちな失敗要因は以下の通りです。

同じ状況にならないよう、事前にチェックしておきましょう。

導入目的を明確にしていない

漠然とした理由だけでRPAを導入すると、活用すべき業務や達成したい成果が曖昧になってしまいます。

RPAはすべての業務に適しているわけではないため、「どの業務で何を効率化したいのか」という目的を明確にすることが重要です。

導入前に目的が明確であれば、RPAが必要かどうかの判断もしやすくなり、導入後の評価も行いやすくなります。

運用ルールが整備されていない

RPAの運用ルールを定めていないと、以下が曖昧になり、現場が混乱しやすくなります。

- 誰が修正対応を行うのか

- どのようにエラーに対処するのか

RPAは人間の作業を代替する一方で、柔軟な判断や臨機応変な対応は苦手です。

業務内容が変更された際や予期せぬ動作が発生した場合に備えて、修正手順や責任範囲をあらかじめ決めておく必要があります。

ルールの不在は属人化やブラックボックス化の要因にもなるため、運用面の整備は必須です。

担当者・推進チームがいない

RPAを安定的に活用するには、技術的な知識と業務理解を併せ持った担当者が不可欠です。

専任の担当者や推進チームを設けずに導入を進めてしまうと、運用や改善が行き詰まり、結果として形骸化するケースもあります。

RPAは「導入して終わり」ではありません。

継続的に管理・改善するためには、社内で運用の責任を持つ体制づくりが求められます。

効果測定をしていない

RPAの導入によってどれだけの効果が得られたのかを把握するには、導入前後で具体的な数値をもとに検証する必要があります。

業務時間の削減や作業精度の向上など、定量的な成果を記録しておかなければ、費用対効果を正しく評価できません。

また、作業時間の短縮だけでなく、管理工数の増減なども含めて総合的に測定することが重要です。

効果の可視化は、社内への理解浸透や改善の判断材料にもなります。

不向きな業務に適用している

RPAはルール化された定型業務にこそ力を発揮しますが、変化の多い業務や判断が必要な業務には向いていません。

たとえば、以下のような場合はRPAが対応できないことがあります。

- 日々異なる処理が求められる業務

- 人の感覚や判断に頼る作業

向いていない業務にRPAを導入すると、逆に手間が増えたりエラーの原因になったりする可能性も。

失敗を防ぐためにも、事前に対象業務の特性を見極めましょう。

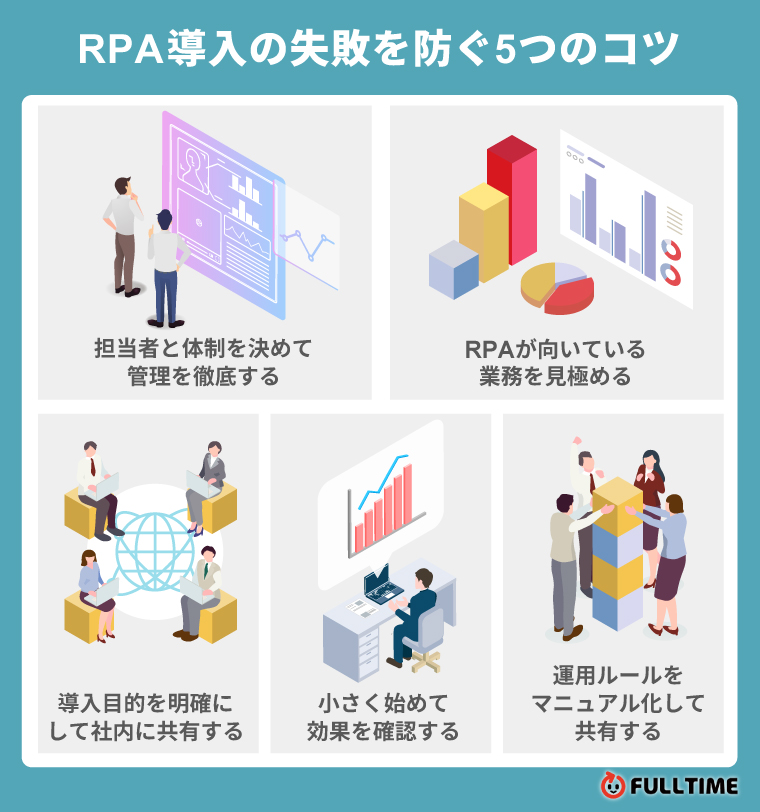

RPA導入の失敗を防ぐ5つのコツ

以下に挙げるポイントを押さえることで、導入後に「思ったより効果が出ない」といった事態を回避しやすくなります。

RPA導入を成功させるには、事前の準備と社内体制の整備が不可欠のため、自社に取り入れる際の参考にしてください。

担当者と体制を決めて管理を徹底する

RPAを導入・運用する際は、担当者やプロジェクトメンバーの役割を明確にし、しっかりとした管理体制を構築することが重要です。

業務理解が深い現場担当者とRPAの知識を持つメンバーを組み合わせることで、効果のある業務選定や進捗管理がしやすくなります。

導入後は定期的にPDCAを回し、メンテナンスやトラブルへの対応力を高めましょう。

RPAが向いている業務を見極める

RPAには得意・不得意があるため、向いている業務を見極めることで、導入効果を引き出せます。

具体的には、単純でルールが明確な作業(例:請求書発行、データ入力など)が適しています。

一方で、判断を伴う処理や頻繁に変更が発生する業務には不向きです。

闇雲に導入するのではなく「どの業務に適用すべきか」を見極めた上で、段階的に適用範囲を広げましょう。

導入目的を明確にして社内に共有する

RPAを導入する目的が曖昧なままでは、成果が見えづらくなり、社内の協力も得にくくなります。

たとえば「請求処理の作業時間を月20時間削減したい」といった、具体的な目的・目標を明示することが大切です。

目的が共有されていれば、現場からの理解や協力も得やすくなり、導入後のトラブル対応や業務改善のスピードも高まります。

また、定期的に成果や活用状況を共有することで、社内全体での信頼性・再現性にもつながりやすいです。

小さく始めて効果を確認する

最初から大規模な導入を目指すのではなく、小規模な業務から始めて効果を検証する「スモールスタート」が基本です。

いきなり全社的に展開してしまうと、思わぬトラブルに対処できず、混乱が広がるリスクもあります。

まずは短時間で完結する単純な業務に適用し、RPA運用の流れを社内で体感してもらうことがポイントです。

実績を積んだ上で段階的に対象業務を広げていくことが、無理なく安定した運用につながります。

運用ルールをマニュアル化して共有する

RPAの活用を全社に広げていくには、運用ルールやマニュアルの整備・共有が欠かせません。

口頭や担当者依存で運用していると、異動や退職によってノウハウが失われてしまう恐れがあります。

マニュアル化しておくことで、どの部署でも同じように運用ができ、トラブル発生時の対応もスムーズになります。

特に、どの業務にRPAを使ってよいか・修正時のフロー・問い合わせ先などを明文化し、誰でも参照できる状態にしておくと安心です。

RPA導入に成功した企業の例【事例紹介】

以下では、弊社がRPA導入をサポートした株式会社エクラ様が運営する「白漢 しろ彩」の事例をご紹介します。

RPA導入前は、出荷前のデータ整備に多くの時間を割いており、6名体制で対応していたものの、1日4〜5時間もの作業が発生していました。

さらに、日々差し込みで入る対応により、人的ミスも増加する悪循環に陥っていました。

そこでRPAを導入した結果、これまで5時間かかっていた同梱処理がわずか15分に短縮。

2名体制で1日がかりだった業務も、午前中には完了できるレベルに効率化されました。

また、お問い合わせフォームの処理を自動化したことで、スタッフの負担も大幅に軽減しました。

これは、業務効率とミス削減を同時に実現した好例と言えます。

RPAは、現場の具体的な課題に合わせて適用できるため、自社のどこにフィットするか気になる人はぜひご相談ください。

RPAの導入ならFULLTIMEにお任せください

RPA導入に失敗する企業が多いのは、目的や業務適性の見極めが曖昧なまま導入を進めてしまうケースが多いためです。

本記事では、そうした失敗を避けるためのコツや原因について詳しくご紹介してきました。

とはいえ、「自社のどの業務にRPAが活用できるのか」「何から始めればよいか分からない」と悩む人も少なくありません。

FULLTIMEでは、そうしたお悩みを持つ企業様に向けて、RPA導入の企画段階から運用・定着支援までトータルでサポートしています。

「どんな業務に適用できるのか」「他社ではどう活用しているのか」など、具体的な導入事例もご紹介可能です。

まずはお気軽にお問い合わせください。RPA導入の第一歩をご提案いたします。

\EC担当者のためのRPA/