RPAのメリット・デメリットは?導入事例や成功するポイントを紹介

「RPAを導入すれば、本当に業務効率が改善するの?」

「初期費用をかけても、失敗したらどうしよう」

このような不安を抱く経営者や担当者は少なくありません。

RPA(Robotic Process Automation)は、パソコン上で行う繰り返し作業やルーティン業務を自動化できるツールです。

正しく導入すれば、人手不足の解消や働き方改革の推進に大きく貢献します。

一方で、運用体制や導入方法を誤ると、思ったような成果を得られないケースもあります。

そこで本記事では、RPAの基本的な仕組みやメリット・デメリットに加え、実際の導入事例や失敗を防ぐポイントまで詳しくまとめました。

最後まで読めば、「自社にRPAは本当に必要なのか?」という疑問を解消し、業務改善に直結する導入イメージを持てるでしょう。

ECサイト運営では、注文処理・在庫管理・顧客対応など、時間のかかる繰り返し作業が多く発生します。

こうした業務を自動化できるのがFULLTIMEのRPAです。

単純作業をシステムに任せることで、担当者はより付加価値の高い業務に集中できます。

FULLTIMEが選ばれる理由

- 100社以上のECサイトで500台以上のロボット運用実績

- 導入から運用までサポートが充実

- プログラミング不要、誰でもすぐに操作可能

RPAの導入により、時間とコストの削減だけでなく、業務ミスの軽減や従業員の満足度向上も実現できます。

ECサイトの自動化を検討中なら、まずはFULLTIMEにご相談ください。

\EC業務をもっと効率的に!/

RPAとは?仕組みや種類を解説

RPA(Robotic Process Automation)とは、パソコン上で行う定型的な業務を自動化できるソフトウェアロボットのことです。

データ入力・集計・ファイルの振り分けといった繰り返し作業をRPAに任せることで、業務効率化や生産性向上につなげられます。

RPAの仕組みは、大きく分けて「記録」と「実行」の2ステップです。

| ①作業手順を記録 (シナリオ作成) | ・操作をドラッグ&ドロップでフローとして登録 ・Excelマクロのように実際の操作をそのまま記録 |

| ②シナリオを実行 | ・登録した操作手順をRPAロボットが忠実に再現 ・アプリケーション間のデータ連携も可能 |

また、多くのRPAにはスケジューリング機能があり、あらかじめ指定した日時に自動で起動・処理を行えます。

RPAの自動化レベル

RPAの自動化レベルは主に3段階に分類されます。

| レベル1 | RPA | 定型的・単純な業務を自動化 |

| レベル2 | EPA(Enhanced Process Automation) | AIと連携し、一部の非定型業務も自動化可能 |

| レベル3 | CA(Cognitive Automation) | 高度なAIを活用し、業務プロセスだけでなく意思決定まで自動化 |

近年はAI技術の進歩により、RPAが不足データを補完したり、自然言語解析を行いながら作業を進めることも可能になっています。

RPAブームは日本だけ?注目が集まる3つの理由

以下では、RPAに注目が集まる3つの理由を解説します。

近年、日本企業でRPAの導入が急速に進んでおり、その背景には業務効率化や生産性向上を求める社会的・経営的要因が存在します。

深刻な人手不足と業務負担

少子高齢化の影響で労働人口が減少し、多くの企業で人手不足が深刻化しています。

その結果、従業員一人ひとりの業務負担が増加し、ミスや残業が発生しやすくなっています。

RPAは、単純作業や定型業務を自動化できるため、限られた人員でも業務を滞りなく進めることが可能です。

特にIT人材の不足が深刻化している中で、プログラミング知識がなくても簡単にロボットを作れる点が注目されています。

働き方改革や業務効率化への対応

政府主導の働き方改革により、長時間労働の是正や柔軟な働き方の実現が企業に求められています。

RPAを導入することで定型業務の自動化が可能となり、従業員はより重要な業務に時間を割けます。

少人数でも生産性を維持・向上させることができ、働き方改革の目的にも合致するでしょう。

競合優位性の確保

DX(デジタルトランスフォーメーション)が進む中、RPA導入は競合企業との差別化や競争力強化の手段にもなります。

RPAを活用して業務効率を高めることで、より迅速な意思決定や顧客対応が可能となり、競合に先んじることができます。

逆に導入が遅れると、業務効率やサービス品質で競合に後れを取るリスクもあるため、企業にとってRPAは戦略的な投資といえるでしょう。

RPAを導入するメリット

以下では、RPAの主なメリットを具体例とともに紹介します。

RPAを導入する最大の魅力は、単純作業の自動化にとどまらず、業務品質の向上・コスト削減・従業員の負担軽減にまで効果が広がる点です。

業務効率とコスト削減

RPAは定型業務を高速かつ正確に実行できるため、人手では数時間かかる作業を数分で完了できます。

たとえば、以下のような業務が自動化に向いています。

- 毎月の請求書処理

- データ集計や転記作業

- ECサイトでの受注情報入力

さらに、業務量が増えても追加の人員を雇わずに対応可能なため、人件費の削減や残業時間の減少につながります。

具体例

- 月100時間かかっていた手作業がRPA導入で10時間に短縮

- 従業員一人分の人件費を節約

- 残業削減により、ワークライフバランスが向上

ミス防止と品質向上

人が行う手作業では、入力ミス・計算ミス・情報の取り違えがどうしても発生します。

RPAはあらかじめ設定されたシナリオ通りに作業を行うため、ヒューマンエラーをほぼゼロに抑制できます。

正確性が担保されることで、企業の信頼性・ブランド価値の向上にもつながるでしょう。

具体例

- データ集計ミスの削減

- 帳票や報告書の精度向上

- 顧客対応におけるトラブル防止

コア業務への注力

単純作業をRPAに任せることで、従業員は分析・戦略立案・顧客対応といった付加価値の高い業務に集中できます。

企業全体の生産性が向上し、新規事業や改善施策への挑戦も可能になるでしょう。

具体例

- 営業担当:レポート作成より顧客フォローに注力

- 経理担当:入力作業よりも予算分析に集中

- マーケティング担当:施策の効果測定や改善に時間を投入

従業員の満足度向上

単純作業が減ると、従業員の心理的負担やストレスが軽減され、仕事のやりがいが高まります。

従業員満足度の向上は、離職率の低下や組織の安定化にも直結し、長期的な経営メリットを生み出します。

具体例

- 残業時間の削減による働きやすさの向上

- ミス防止で責任負担の軽減

- 成果が実感できる業務に集中できる

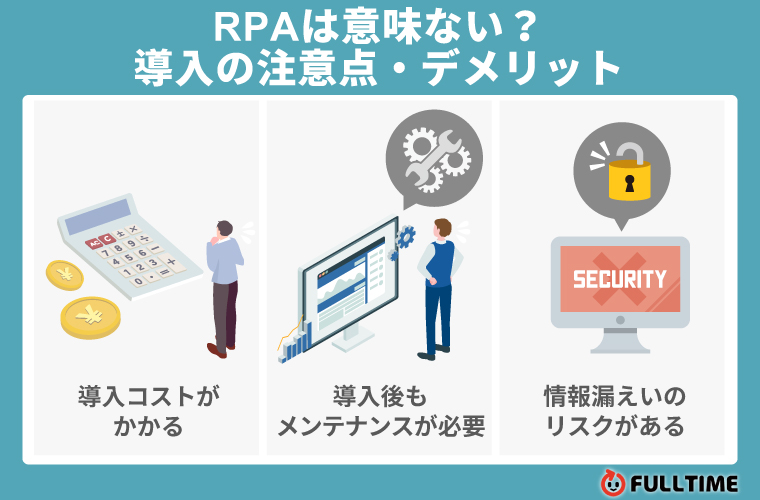

RPAは意味ない?導入の注意点・デメリット

以下では、RPA導入時に押さえておきたい主なデメリットを解説します。

RPAは業務効率化に大きく貢献する一方で、導入コストや運用負荷、セキュリティ面のリスクも存在します。

適切に管理しなければ「効果が出ない」「導入したのに意味がない」と感じるケースもあるため、注意が必要です。

導入コストがかかる

RPAはツールの種類や規模によっては、初期費用が100万円以上かかることもあります。

さらに、社内教育やシナリオ作成にかかるコストも見込む必要があります。

特に大規模業務に導入する場合は投資額が大きくなりがちで、主な内訳は以下の通りです。

- 社員の研修・トレーニング費用

- 導入支援サービスの契約費用

導入前には、ROI(投資対効果)を必ず計算し、どの業務にRPAを適用すれば費用を回収できるかを明確にしましょう。

導入後もメンテナンスが必要

RPAは一度設定すれば永久に動くわけではありません。

以下のような変化があれば、RPAシナリオは正常に動作しなくなる可能性があります。

- 使用するソフトウェアやWebサービスの更新

- 業務フローの変更

導入後も定期的にシナリオを確認・修正できる体制が必要です。

専任担当者を置く・外部サポートを利用するといった方法で、トラブル時に迅速に対応できる仕組みを整えましょう。

情報漏えいのリスクがある

RPAは業務システムやデータベースにアクセスして作業を行うため、設定や運用方法を誤ると情報漏えいのリスクがあります。

有効な対策は以下の通りです。

- アクセス権限の制限・暗号化

- 運用ルールの明確化

- 監査ログの活用

特に個人情報や顧客情報を扱う場合は、セキュリティ体制を徹底し、リスクを抑えましょう。

RPA導入失敗の原因と回避策

RPAは業務効率化に大きな効果を発揮しますが、導入方法を誤ると期待した成果を得られないこともあります。

以下では、RPA導入でよくある失敗の原因と、その回避策をまとめました。

| 原因 | 回避策 |

|---|---|

| 対象業務の選定ミス | 単純で定型的な作業から自動化を始める |

| 運用体制の不備 | トラブル対応ができる体制を整える |

| メンテナンス不足 | 定期的なメンテナンス計画を立てる |

RPAは万能ではなく、すべての業務に適しているわけではありません。

たとえば、以下のような失敗例が考えられます。

- 複雑で非定型な業務に導入し、ロボットが頻繁に停止してしまう

- 担当者が限定されていて、トラブル発生時に対応できず運用が停滞する

- ソフトウェアや業務フローの変更に伴うシナリオ修正を怠り、RPAが機能しなくなる

導入前に業務の特性と運用体制を十分に検討し、適切なルールを整えてから導入しましょう。

RPAに向いている業務・向いていない業務

以下では、RPAが向いている業務と向いていない業務をご紹介します。

| RPAが向いている業務 | ・データ入力 ・集計作業 ・請求書処理 ・受発注業務 ・定期的なレポート作成 ・定型メール送信 |

| RPAが向いていない業務 | ・顧客対応 ・企画・デザインなどのクリエイティブ業務 ・突発的な対応を要する業務 |

RPAは、ルールが明確で繰り返し作業が多い作業にこそ効果を発揮します。

まずは定型業務から導入し、効果を確認した上で段階的に適用範囲を広げていきましょう。

FULLTIMEのRPA導入事例

FULLTIMEのRPAは、ECサイト運営における定型業務の自動化に強みを持っています。

以下では、導入により業務効率化と従業員の負担軽減を同時に実現した事例をご紹介します。

株式会社RAVIPA様は少数精鋭でECサイトを運営しており、日々の単純処理に時間を取られることが課題となっていました。

FULLTIMEのRPAを導入した結果、週15時間の業務時間削減に成功しています。

また、自動化により空いた時間をマーケティングや売上につながる業務に集中できるようになりました。

業務効率化だけでなく、売上拡大に直結する施策への注力が可能になった点が大きな成果です。

\他社の成功事例をチェック/

RPAの導入手順とポイント

以下のステップを押さえることで、無駄なコストを抑えつつRPAの効果を最大限に引き出せます。

RPAを導入する際はやみくもにツールを選ぶのではなく、正しい手順を踏みましょう。

業務プロセスの整理・見直し

まずは既存業務を棚卸しし、自動化に適した作業を明確化しましょう。

単純作業や繰り返しの多い作業は自動化に向いていますが、顧客対応など柔軟な判断やイレギュラーが頻発する業務は向いていません。

たとえば、ECサイト運営の場合は、注文情報の登録や在庫確認、定型メール送信などが適しています。

一方で、顧客からの問い合わせ対応や例外的な返品処理は、人的判断が必要なため自動化の対象外とするのが安全です。

業務フローを整理することで、導入後のトラブルや運用効率の低下を防げます。

RPAツールの選定

次に自社の業務規模や対象範囲に合わせて、最適なRPAツールを選びます。

選定の基準は以下の通りです。

- 操作の簡便さ(プログラミング不要で使いやすいか)

- 既存システムとの連携性(Excel・会計ソフト・ECシステムなど)

- 保守・サポートの充実度(導入後のトラブルに対応できるか)

小規模導入では、簡単にシナリオ作成できるツールでも十分効果を発揮します。

一方、大規模業務や複数システムをまたぐ業務では、スケジューリング機能やエラー通知機能が充実したツールがおすすめです。

無料トライアルを活用し、自社環境で問題なく稼働するかを確認してから本格導入するのが安全です。

運用開始と効果検証

RPAは導入して終わりではなく、効果検証と改善を繰り返すことが重要です。

業務時間の削減量やミス削減効果を数値で把握することで、ROI(投資対効果)を明確にできます。

たとえば受注データ入力の自動化では、導入前後の作業時間を比較することで、月間何時間の削減が可能かを可視化できます。

また、定期的にシナリオを見直し、業務フローやシステムの変更に対応することで、RPAの効果を長期的に維持できるでしょう。

\開発から保守までお任せいただけます/

RPA導入を成功に導くコツ

以下を意識することで、導入初期の失敗を防ぎ、長期的な成果につなげられます。

RPAを効果的に導入するには、小さな成功体験を積み重ねることと、安定した運用体制の構築が欠かせません。

単純作業からステップアップで自動化

RPAは万能ではないため、最初から複雑な業務を対象にするとトラブルが頻発し、運用が頓挫するリスクがあります。

まずは定型的で繰り返しが多い作業から取り組むのが鉄則です。

たとえば、ECサイト運営の場合、以下のような作業が初期段階で自動化するのに適しています。

- 注文情報の入力

- 在庫確認

- 定型メール送信

こうした単純作業をRPAに任せれば、短期間で効果を実感できます。

その後、徐々に自動化の範囲を広げることで、運用負担を抑えながら安定した導入が可能です。

トラブル対応・運用体制の整備

導入前からトラブルに対応できる体制を整えておくことが重要です。

RPAはソフトや業務フローの変更に敏感で、小さな仕様変更でもエラーが発生することがあります。

たとえば、以下のような対策を取ることで、長期的に安定した運用が可能になります。

- RPA管理担当者を複数人配置する

- エラー発生時の対応手順をマニュアル化する

- 定期的にシナリオを見直す

- メンテナンス計画をあらかじめ策定する

こうした体制を整えれば、RPAは単なる効率化ツールにとどまらず、企業全体の生産性向上を支える基盤として機能するようになります。

RPAに関してよくある質問

以下では、RPAについてよくある疑問にお答えします。

導入を検討する際の判断材料として参考にしてください。

RPAとマクロ(VBA)の違いは?

RPAとマクロ(VBA)の主な違いは以下の通りです。

- RPA:複数のアプリケーションをまたいだ業務を自動化できる

- マクロ(VBA):ExcelやWordなどOfficeアプリ限定で自動化するツール

マクロ(VBA)は、主にOffice製品内の作業を自動化するためのプログラムです。

RPAはWebブラウザ・基幹システム・クラウドサービスなど、さまざまなアプリ間の操作を自動化できます。

さらにRPAはドラッグ&ドロップでシナリオを作成できるため、専門的なプログラミング知識がなくても扱いやすいのが特徴です。

日本の三大RPAツールとは?

日本で導入実績が多く、特に有名なRPAツールは以下の3つです。

| UiPath | ・直感的な操作で初心者でも使いやすい ・AIとの連携も可能 |

| Automation Anywhere | ・大規模業務にも対応可能 ・柔軟な自動化が可能 |

| WinActo | ・国産ツールでサポート体制が充実 ・日本企業の業務に適応しやすい |

導入時には、自社の業務規模や既存システムとの相性を確認してツールを選びましょう。

RPA資格とは?

RPA資格とは、RPAツールの操作スキルや知識を証明する資格です。

たとえば、UiPathやAutomation Anywhereでは公式資格があり、基礎レベルから実践レベルまで段階的にスキルを証明できます。

資格を取得することで社内での信頼性向上だけでなく、より効率的なRPA運用や高度な業務自動化にも役立ちます。

RPAのメリットを自社の業務改善に活かそう

RPAを正しく導入すれば、以下のようなメリットが期待できます。

- データ入力や集計などの単純作業を自動化できる

- 定型作業を任せることで、分析や顧客対応など価値の高い業務に注力できる

- 業務効率化により、企業全体の生産性向上にもつながる

効率性に課題を感じている企業はRPA導入を検討することで、業務改善や社員の働きやすさ向上に期待できるでしょう。